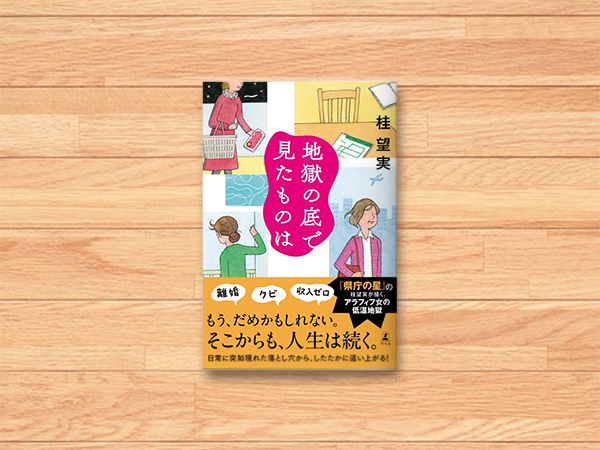

地獄の底で見たものは(桂 望実)

|

|

それでも人生は続くのだ 地獄の底で見たものは

桂 望実(著) 久しぶりに桂望実さんの小説を読みました。いったいどんな話なのか、ドキッとするタイトルです。

『地獄の底で見たものは』には4つの短編が収められています。

第一章 五十三歳で専業主婦をクビになる

第二章 五十一歳でこれまでの働きぶりを全否定される 第三章 四十六歳で教え子の選手に逃げられる 第四章 五十二歳で収入がゼロになる (桂望実さん 『地獄の底で見たものは』 目次より引用)

それぞれの主人公は全員女性です。

いわゆる「アラフィフ」女性が、離婚や退職など、人生の危機に際し、どのような道を模索し、どう這い上がっていくのかが描かれています。 「第二章 五十一歳でこれまでの働きぶりを全否定される」をご紹介しましょう。

足立英子 五十一歳。旅行代理店の部長を務めている。英子は大学を卒業後に入社した会社でずっと働き続けてきた。

15年前に英子が発案した訪日外国人観光客向けの「体験型観光ツアー」は、英子一人からスタートしたが順調に営業成績を伸ばし、今では部下を抱える身になった。部署の売り上げは全社売り上げの約3割を担っている。着実に会社に貢献してきたという自負がある。 ところが、人事異動で2年後輩の内田が取締役に昇格したことを知り、英子は納得できない思いでいっぱいになる。 内田はこれといって目立つ業績を上げていない。社長に取り入ることが上手いのが取り柄のような男だ。社長への気遣いは、見ていて笑えるくらい徹底している。もしかしたらその気遣いが昇進の理由なのだろうか? 取締役に就任した内田は張り切っている。英子が部長を務める部の「改革」にも着手するそうだ。取引先に負担させる手数料をあげて、もっと稼がねばならないというのだ。 英子がこれまで売り出してきた「体験型観光ツアー」は単に観光客からお金をせしめるためだけに企画したものではなかった。 観光客には良い旅の思い出を提供し、協力してくれた業者の儲けにもなり、自分たちの旅行代理店にも利がある、そんな仕事を心がけてきたのだ。 それなのに、自分たちの儲けしか考えない商売の仕方に変えろというのか。こんな男の下では働けない。 英子は独立を決意した。 (桂望実さん『地獄の底で見たものは』第二章の出だしを私なりにご紹介しました)

私は大学卒業後、就職しました。

システムエンジニアリング部に所属し、来る日も来る日もプログラミングに勤しんでいたのです。 納期を守るのに必死で、周りが見えていない状況でしたが、ある時、同期入社の男子社員がポツリと漏らした言葉に驚きました。 「なんかなぁ、ボク、自分の先が見えた気がしたわ」 どういうことか話を聞いてみると、部署に配置されて、日々の仕事をこなしながら、その同期男子は自分の直接の上司や、周りの部の上司、もっと上の役員を観察していたのだそうです。 「この会社は私立大学卒業だったら部長止まりだってことが分かった。あーあ」。 私はびっくりしました。私はそんなこと全然意識していませんでしたから。 同期入社32人の中で一番プログラミング言語の習得が遅かった私は、日々の仕事をこなすのが精一杯で、自分が数年後、この会社でどんな立場でどんな仕事をしているのか、将来像なんか考えたことがありませんでした。そんな余裕がなかったのです。 でも、見回してみると、確かにそうなのです。国公立大学卒業者が出世している。ぼやいていた同期男子は私立大学卒業者でした。 「そうか、出世を考えないといけない男子は大変だなー」と、その時の私は他人事として大いに同情したものです。 私自身、出世に興味がなかったのでそんな呑気なことを考えていたのですが、もしかしたら女子の同期の中にも、将来を睨んで野望を抱いたり、がっかりしていた人がいたのかもしれません。 それは、35年ほど前の話。女性の働き方や待遇が変化した今の世の中、女性も昇進昇格を自分ごととして考えていて当然かもしれません。 特に、与えられた仕事をこなすだけでなく、新たな商品やサービスを考案して実践し、売り上げを伸ばしてきた英子が、社長におもねることばかり上手くて、人間として尊敬できない後輩男性に追い抜かれたら、それはかなりショックが大きいかもしれませんね。 抜かれるだけではありません。今まで積み上げてきた英子のやり方や業績を否定し、叩き潰されていくなんて、我慢ならないことでしょう。安定した旅行代理店社員の身分を自ら捨て、独立する英子はカッコいいアラフィフです。 とはいえ、独立起業が簡単なわけがありません。 色々邪魔が入りますしね。 これが英子の「地獄」なわけです。 さて、英子は地獄の底で何を見たのか? それは家族の温かさであり、これまで培ってきたご縁のありがたさです。 お金儲けも大事だけれど、もっと別のものを大切にやってきたこれまでの英子は間違っていなかったんですね。 周囲に助けられ、地獄から這い上がった英子。 最後に痛快なシーンがあり、気分スッキリ! 他の短編も同様です。 地獄に落ちても、人生は続きます。続けていかねばなりません。 でもそんな時でも人間は一人ではないこと、人とのご縁が自分を助けてくれることが描かれています。 もう一つ、全ての短編に共通しているのは「再起するのに年齢を言い訳にしないこと」。 4人のヒロインは皆アラフィフ。それぞれの「地獄」に落とされて、ここから自分は抜け出せるのか?もう歳だし、新しいことにチャレンジなんてできっこない…そう思いたくなるのだけれど、それでは何も解決しない。やってみようよ、やればできるよ、ということが描かれています。 そして最後には主人公に地獄を味合わせた張本人の末路が描かれていて、スッキリするのでした。 とはいえ、こんなにもスッキリするのは私が主人公と同じ女性だからかも。男性が読んだらまた別の感想があるかもしれませんね。

音声での書評はこちら

【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 地獄の底で見たものは

桂 望実(著) 幻冬舎 長年夫を支えてきたつもりだったのに、急に離婚を切り出された専業主婦。新規事業を立ち上げて15年、働きぶりを否定された会社員。ともにオリンピックを目指した教え子に逃げられたコーチ。22年間続けたラジオ番組をクビになり、収入が途絶えたフリーアナウンサー。どん底に落ちた女たちの、新たな人生の切り開き方とは? 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook