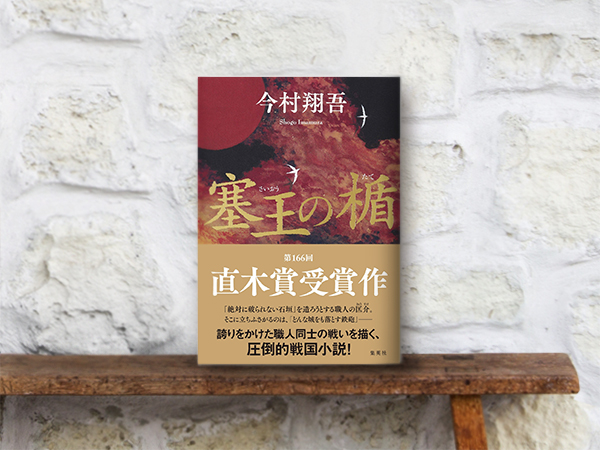

塞王の楯(今村翔吾)

|

|

その時代に生きておられたのか? 塞王の楯

今村翔吾(著) 第166回 直木賞受賞作『塞王の楯』を読み終えました。

全ての登場人物が生き生きとしていて、もしかして今村翔吾さんはその時生きてそばにいらっしゃったのではないかと思うくらいです。 石垣造りのプロ集団穴太衆(あのうしゅう)の跡取り 飛田匡介は、幼い頃 落城を経験した。

匡介の生まれは越前 朝倉家の領地一乗谷だった。 織田信長に弓引いた浅井長政に味方した朝倉家は救援に失敗。逆に織田軍に攻め入られたのだった。 女性であろうが子どもであろうが命を奪う織田軍から逃れようと、一乗谷では多くの人が逃げまどった。 逃げ場を求めて大混乱する人の波の中で父と妹と はぐれてしまった。最後まで手を繋いでいた母は息子だけでも生き延びさせようと手を離し、人々の足元を掻い潜って山へ逃げろと、匡介に命じたのだった。 一人逃げていた匡介は飛田源斎と偶然出会う。源斎は、身寄りもいくあてもない匡介を引き取ってくれた。 源斎は石垣造り職人 穴太衆飛田屋の頭であり、穴太衆の頂点を意味する塞王と呼ばれていた。 源斎は匡介に石垣造りの才能があることを見抜いて、自分の後継者に据えたのだった。 匡介はなにしろ「石の声が聞こえる」らしいのだ。 そんな匡介の根本にあるのは幼い日に経験した戦の体験だ。 誰にも破られない楯(石垣)を作れば、この世から戦がなくなるのではないか、いつもそんな思いで石垣作りに臨む匡介だった。 (今村翔吾さん『塞王の楯』の出だしを私なりにまとめました) この物語は信長から、関ヶ原の戦いあたりまで。戦国時代を舞台にしています。

穴太衆では、自分たちが作る石垣の耐久年数についてこんなふうに考えていたようです。 五百年で一人前、三百年で崩れれば恥。百年などは素人仕事。

(今村翔吾さん『塞王の楯』P41より引用) 気が遠くなるほど先を見据えて石垣を組んでいたのですね。

確かに、2016年の熊本地震の際、一筋の石柱によって崩れずに残った熊本城を見れば、 当時の石垣職人たちの技術力の高さと心意気を感じることができるというものです。 この小説では、石をどのように切り出し、どのように運び、どうやって石垣に組んでいくかの工程も丁寧に書かれていて、お仕事小説としても面白いです。 私などは単純に、アリの這い出る隙もないほど、ピチッと隙間なく組み上げられた石垣こそ強いのだと思っていたのですが、そんなことはないのです。 石垣の弱点の一つは「雨」。びっしりみっちり隙間もなく組まれた石垣だと、雨の逃げ場がありません。適度に排水できないと水を含んだ石垣が崩壊…なんてこともあるそうで、これって石垣だけの話ではなく、人間にも言えることだなぁと感心しました。 そんな数百年先を見据えて石垣を作る集団で成長した匡介は、何者にも壊せない石垣(楯)を作ることで、平和を目指します。いくら攻めても落ちない城、石垣があれば、いつか人は攻めることをやめるはずだという論理です。幼い頃、落城で両親と妹全てを失った匡介の思いは切実です。 一方、全く反対の立場から平和を目指している男がいます。 それは鉄砲を作るプロ集団 国友衆の跡取り、国友彦九郎。 彦九郎の父は槍の使い手でした。ところがこの頃、戦で使う武器の主流が、槍から鉄砲へと変わっており、彦九郎の父は銃撃されあっさり死亡してしまったのでした。 この苦い経験は彦九郎に一つの学びを与えます。 それは、槍は技術がないと使い物にならないが、銃はさほどの技量を必要としない、ということ。 素人がいきなり槍を持たされたら戦場では使い物にならないことは目に見えていますが、鉄砲の場合、撃ちさえすれば当たることもあります。修練の度合いが違うのです。 彦九郎はそれを冷静に見つめています。 そして、究極的に強い武器を作れば、戦さがなくなるはずだと考えています。 何もかもを打ち破る矛(銃)があったなら、そんなものを使わせてしまったら最後なので、争わないようになるはずだ、という考え方です。 両極端な立場の匡介と彦九郎は、どちらも元々は穴太衆、国友衆の生まれではありません。 全く別の家に生まれていたのに、それぞれの才能が彼らをその場に導いたのです。 源斎いわく、人はそれぞれ何かしら才を持って生まれ落ちる。だが人の生涯の中で、己の才が何かということに気付くものは少ないし、たとえ気付いたとしてもそれを活かさぬまま一生を終えるものが大半である、と。

己の石積みの才など、普通に暮らしていれば活かす場に巡り合うことはなかったであろう。だがこうして巡り会ったのは僥倖であると共に、天が己に何かの使命を与えているのだと源斎は語った。 (今村翔吾さん『塞王の楯』P208,209より引用) 恵まれた才能を磨くことが出来るって、なんて幸せなことなのでしょう。

幸せ、といえば、読んでいる小説の中から、自分へのエールを見つけた時も幸せな気分になります。 『塞王の楯』から私がもらったエールはこれです。 「今からでも良いではないか。人はそう思った時から歩み始める」 (今村翔吾さん『塞王の楯』P476より引用)

そう、人生何歳になっても今から頑張れるのよ。

あれこれ感銘を受けながら読み進むと、最終盤、ついに永遠のライバル穴太衆と国友衆がぶつかり合います。このシーンはとにかく大迫力で、息つく暇もありません。 その舞台となる大津城は、琵琶湖までもを堀として利用するような水城だったそうです。 私は何回も大津に行ったことがあるけれど、大津城(城跡)を見に行ったことがありませんでした。 次に滋賀に行くことがあったらぜひ訪ねたい場所になりました。 最後に、大津城主 京極高次について。 この小説を読むまでは超絶美女・京極龍子のお兄ちゃん、というイメージしかなかったです。 いやー、こんなに魅力的な京極高次は初めて。 色々な側面から楽しめる『塞王の楯』でした。

音声での書評はこちら

【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 塞王の楯

今村翔吾(著) 集英社 幼い頃、落城によって家族を喪った石工の匡介。彼は「絶対に破られない石垣」を造れば、世から戦を無くせると考えていた。一方、戦で父を喪った鉄砲職人の彦九郎は「どんな城も落とす砲」で人を殺し、その恐怖を天下に知らしめれば、戦をする者はいなくなると考えていた。秀吉が死に、戦乱の気配が近づく中、琵琶湖畔にある大津城の城主・京極高次は、匡介に石垣造りを頼む。攻め手の石田三成は、彦九郎に鉄砲作りを依頼した。大軍に囲まれ絶体絶命の大津城を舞台に、信念をかけた職人の対決が幕を開ける。ぶつかり合う、矛楯した想い。答えは戦火の果てにー。「最強の楯」と「至高の矛」の対決を描く、圧倒的戦国小説! 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook