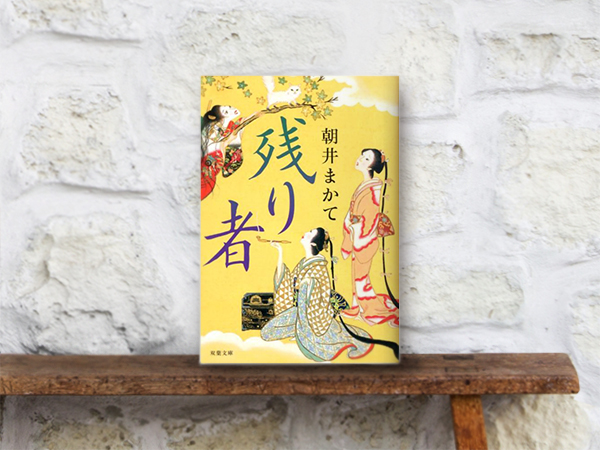

残り者(朝井まかて)

|

|

”大奥”のイメージが変わった 残り者

朝井まかて(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。

今回ご紹介するのは、朝井まかてさんの『残り者』。 まずはタイトル。 ”残り物”ではなく”残り者”であることに少しの違和感を覚えました。 しかし、数ページ読むと、なるほど、と納得。 時は慶応四年(1868年)四月十日。江戸城では、天璋院(篤姫)が大奥を立ち退き、一橋邸に移ろうとしていた。天璋院に仕える奥女中たちは大広間に集められ、主からの言葉を待っている。

なぜ、この城を明け渡さねばならなくなったのか。ついこの間まで、追われていたのは敵である長州や薩摩ではなかったのか?あれよあれよという間に、自分達が朝敵となり、討たれる立場になってしまった。 一時は官軍が江戸城を攻めにきて、市中は火の海になるという噂もあった。そのような事態は避けられたものの、徳川幕府は倒れ、第十四代将軍 家茂公のご正室静寛院宮(和宮)も、第十三代将軍 家定公のご正室 天璋院も大奥を出なければならなくなった。 もちろん、二人に支えていた奥女中たちも、だ。なぜ、なにゆえ、このようなことになってしまったのか。さまざまに思いが交錯している奥女中たちに、天璋院は凛として声を掛ける。 「取り乱すことなく、安堵して移るが良い」 「ゆるゆると、急げ」と。 籠に乗り、大奥を出る天璋院を見送った後、奥女中たちもそれぞれ、大奥を出で行く。 しかし、出て行かずに残った者がいた……

(朝井まかてさん『残り者』の出だしを私なりに紹介しました)

この小説の舞台は江戸城の大奥です。

私の中で大奥とは、美々しく着飾った女性同士が上様のご寵愛を競ってバチバチ火花を散らし合う場所、というイメージでした。つまりは側室たちがいる場所であり、それ以外の女性はいないような印象を持っていたのです。 しかし実際は、正室である御台所、側室といった女性たちだけではなく、働く女性たちが大勢いたのです。 そりゃそうですよね、どこであろうと、生きていくために必要なのは「衣食住」。着る物の手配、食事の支度、掃除や洗濯などをこなす人たちがいなくては、大奥も成り立ちません。 大奥という場所の性質上、男子禁制、働いているのは皆女性です。その数はなんと1000人ほどもいたそうです。 1000人もの働く女性たちは、最上位である上臈御年寄(じょうろうおとしより)から御半下(おはした)まで20もの身分に分けられていました。下位から上位へ上り詰めたいと考える女性もいれば、裁縫や料理といった特殊技能を活かす女性も。 彼女たちはある程度の年齢がくると退職するのですが、一般人に戻っても、今で言う年金のようなものが支給されていたようです。また、上位で退職したものは、後輩を通じて人事権などを握っている場合もあります。 江戸時代、女性に生まれて、こんなふうに自立できる場所が他にあったでしょうか?結婚や出産という幸せは捨てなければなりませんが、これほどやりがいのある職場はなかなかなかったかもしれません。 だけど、徳川幕府が倒れ、江戸城が徳川家のものではなくなった今となっては、奥女中たちの居場所も無くなりました。明日からも変わらず主人(静寛院宮や天璋院)にお仕えすることができるのか、それとも実家に帰らなくてはならないのか。一人一人、さぞや不安だったことでしょう。 ですから、大奥を立ち退くときも、できる限り身の回りの品を持って出ようとする人もいれば、早く退出しなくては薩摩や長州の男たちに乱暴狼藉をはたらかれるかもしれないと、慌てふためいて飛び出していく女性もいます。どちらの気持ちもわかるような気がします。私だっていつも、今日と同じような明日が来ると思って生きていますから。それが、明日からは全く違う日が来ると聞かされたなら。私だったらどんな態度を取るかしら。 さて、そんな中で、大奥に残ったのは5人。 1人目は呉服之間の「りつ」。 呉服之間とは、将軍や御台所の衣装を仕立てる部署で、先ほど書いた20の地位で言うと、上から12番目。裁縫という、最も技能性の高い部署と言えますが、ここに配属されるということは出世街道からは外れる、ということ。 でも しのぎを削ることが苦手な りつは、むしろその方がありがたいと思っています。それに、天璋院から「この衣装を縫ったのは誰か?とても着やすい」とお言葉をいただいたことがあり、それ以来 りつは仕事に誇りを持ち、一層励んできました。 2人目は御膳所の「お蛸」。 お蛸の職場 御膳所は厨房であり、料理全般を受け持っています。 地位は下から5番目ですが、食事を作ることはある意味、主人に直接貢献できる仕事。お蛸は薩摩出身の天璋院が喜んで食べてくれるよう材料も選んで調理しています。お蛸もまた、自分の仕事に誇りを持っています。 3人目は御三之間の「ちか」。 御三之間の業務内容は掃除。それ以外にも、雑用を受け持ちます。 地位は下から6番目ですが、雑用をこなす際の働きぶりが上司の目に止まれば思いもよらない昇進話が転がり込むこともあり、出世階段の足掛かりと言われる部署です。 4人目は御中臈の「ふき」。 地位は上から6番目。将軍や御台所の身辺世話役で、家柄や容姿の良い女性が選ばれ、側室に選ばれるのは御中臈からと決まっています。かなり上位の役職だけに、通常の立ち居振る舞い、喋り方は上品。 しかし ふき は時々「知らねぇよ」「じゃまくせぇ」などと男言葉で話したり、片膝立てて座ったり、型破りな御中臈です。その様子がかっこいいと、大奥の女性たちからモテたりしています。もしかしたら ふきは宝塚歌劇の男役さん的存在かも。 最後、5人目は呉服之間の「もみじ」。 りつ と同じ職場かと思ったら、先の4人が全員、天璋院(篤姫)に支えているのに対して、もみじは静寛院宮(和宮)付き。和宮と同様、京都からやってきました。そのせいか もみじは、他の4人に対してツンケンした態度を取ります。 さて、この働く女性5人が、何のために大奥に残ったのか? 大奥最後の日をどのように過ごすのか。 それは読んでみてくださいね。 ここからは余談。 最後の大奥に君臨した天璋院は薩摩藩出身、静寛院宮は天皇家の出身。いわば官軍側です。しかし二人とも実家に逃げ帰らず、江戸城に踏みとどまった上、徳川家の存続を願ってさまざまな工作をしたのでした。 一方で、最後の将軍徳川慶喜は江戸城に住むことはありませんでした。(御台所も大奥には入っていない)そしてあっさりと大政奉還してしまいます。 この逆転現象に歴史の綾の面白さを感じます。 それについて『残り者』では深く語られてはいませんが、大奥のイメージが覆ると同時に、大奥以外の他のことももっと知りたいと思わせてくれる小説でした。 残り者

朝井まかて(著) 双葉文庫 時代は幕末、徳川家に江戸城の明け渡しが命じられる。官軍の襲来を恐れ、女中たちが我先にと脱出を試みるなか、大奥にとどまった「残り者」がいた。彼女らはなにを目論んでいるのか。それぞれ胸のうちを明かした五人が起こした思いがけない行動とはー。激動の世を生きぬいた女たちの矜持が胸を打つ傑作時代小説。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook