HOME![]() ■関西出版界に生きる女性たち

■関西出版界に生きる女性たち

![]() 千葉 潮さん(合同会社メディアイランド代表)

千葉 潮さん(合同会社メディアイランド代表) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西出版界に生きる女性たち

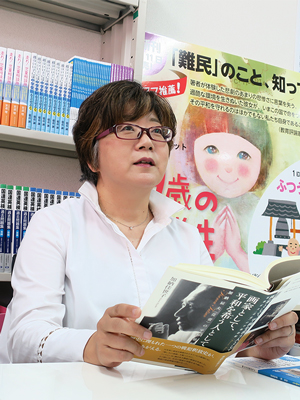

千葉 潮さん(合同会社メディアイランド代表)

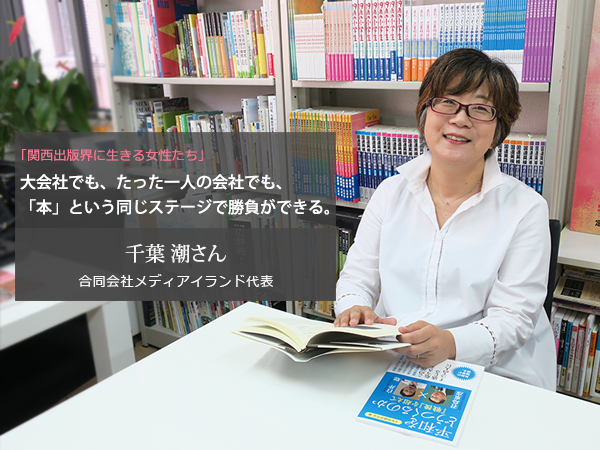

| 千葉 潮さん(合同会社メディアイランド 出版社代表)

島根県出身。大阪大学文学部卒業後、小学校教科書の編集者としてスタート。その後、デザイン事務所勤務を経て、編集制作プロダクションとして独立。教材や教科書のほか、一般書、行政の広報誌、社内報、記念誌などの企画編集を手がける。2009年に出版社「メディアイランド」を設立。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書の発行、編集サービスを行なう。 メディアイランド:大阪市北区天神橋1-17-2 HP:http://www.mediaisland.co.jp/ Facebook:Mediaisland.co.jp |

| 出版のお仕事をされるようになったきっかけとは? |

| 両親共に教師だったので、もともと教育関係の仕事には関心を持っていました。大学4年生の夏、大阪市立博物館で、鎧・甲冑の手入れをしながらカタログを作るという実習があって、初めての編集の仕事はとても楽しかったことを覚えています。小学生の頃に作っていた壁新聞や、高校の時に生徒会新聞を作っていたことを思いだし、自分の好きなことに気づいた経験でした。 大学卒業時、当時はまだ男女雇用機会均等法も無く、自宅通いではない四大卒の女子学生が就職するのは難しい時代でした。大学内の就職掲示板にも女子の求人はたった2枚。でも運よく、小学校教員の伯母の紹介で、主に小中学校向けの教科書出版社に就職しました。 |

| 教科書出版社では、どのような仕事をなさったのですか。 |

| 入社時に配属されたのは、社会科の教科書を作る小学校教科書編集部でした。80年代初期は、旧ソ連ブレジネフの時代。東西冷戦が厳しくなり、ドイツがまだ東西に分かれていて、反核運動も激しくなっていました。韓国では光州事件で軍事政権の朴政権が倒れるなど、日本の対アジア政策も変わっていく時代です。その中において、日本の社会科の教科書は、「自虐史観」だと叩かれ始めた時期でもありました。 当時、その社会科教科書の筆頭監修者は、戦前に小学校の教師をされていた方で、『戦後の教育は、自分の頭でものを考えない子どもを作ってしまった。そのために教師と教え子を戦争に巻き込んでしまった』という反省から、「考える市民」を作ろうと「社会科」という教科を作った先生でした。そうした先生方の姿勢から薫陶を受け、会社の資料室や図書館に入り浸って日本史や現代史を学び、5年間教科書作りに携わってきましたが、まるで大学院にいるような5年間でした。 |

|

| 独立までにはどのような道のりがありましたか。 |

| 初めて私が携わった教科書を文部省検定に提出した後、同じ会社の人と結婚しましたが、当時は社内結婚すると女性が辞めなくてはいけませんでした。役員からは、「出向先から元の編集部に通うなら辞めなくて良いけれど、3月で退社するなら今の部署にいても良い」と言われ、やむなく退社することにしました。退社後、専業主婦として愛妻弁当を作る毎日を過ごしてみたけれど、すごく退屈(笑)。やっぱり働こうと就職活動を始め、しばらく不動産会社や親戚の会社で働いていたんです。 その頃、大阪で「アミ編集者学校」という学校が開校されたことを知って。そこは、関西で出版に関わる女性たちが手弁当で講師をし、アフター5で学びあうという場。編集の技術を向上させるだけでなく、関西の出版文化を活性化させたいということもあったのでしょう。入学希望者はたくさんいて、初年度は入れず翌年入学しました。 その後、この学校でデザイン事務所をしていた方と知り合い、編集者として働くことになったんです。そこでは、NHK関連の刊行物、行政の女性政策室や、労働組合の機関誌などを作っていましたが、数年後「のれん分け」のような形で独立したのが最初の独立です。屋号を「アルゴ」とつけて、編集プロダクションとしてスタートしました。 アルゴはギリシャ語ですが、アルファで始まりオメガで終わる。編集の最初から最後まで何でもするという意味です。当初はもといたデザイン事務所に机だけ借りていましたが、1996年に天満橋で事務所を借りて、完全に一人で独立しました。1995年に阪神淡路大震災が起きましたが、兵庫県の教育委員会の報告書を作るのが、最初の大きな仕事です。 |

| その後、古巣の会社に戻られたそうですが、現在までにどのような経緯があったのですか? |

48歳のとき、かつての上司に偶然再会。その後、「会社では一般書を作ることになったから、手伝ってほしい」と声をかけられ、アルゴにいたスタッフも企画も引き連れて、古巣に出版部長として戻ることになりました。 48歳のとき、かつての上司に偶然再会。その後、「会社では一般書を作ることになったから、手伝ってほしい」と声をかけられ、アルゴにいたスタッフも企画も引き連れて、古巣に出版部長として戻ることになりました。ところが3ヶ月嘱託で働き、正式な辞令をもらって1週間、会社が民事再生法を申請。早い話が倒産です。倒産から7か月で全員解雇。とはいえ、教科書は社会的責任がありますから、子どもたちに供給し続けなくてはなりません。倒産した会社の役員として、社員と事業の引き受け先を探す仕事が始まりました。社内からだんだん人がいなくなり、ガラガラのオフィスは次第に荒廃していきました。 教科書部門は、教科書と社員を他の出版社が引き継いでくれましたが、私のいた一般書部門はなかなか引き取り先がない。あせりましたが、それなら自分で受け皿をつくらなければと、もとの会社から一般書部門の事業をゆずりうけ、急いで出版社をつくりました。それが合同会社メディアイランドです。 |

| 急展開のスタートだったのですね。 |

| 本や雑誌には、販売会社(取次)を通す独特の流通ルートがありますが、事業を譲り受けたときには、そのまま以前からの取引が続くものだと思っていました。が、実際にはマイナスからといってもいいスタートでした。この流通ルートに乗らなければ、全国の書店店頭に自社の本が並ぶのは難しい。なかなか壁は厚かったです。 それでも、同業他社の方に励まされ、粘り強く交渉したことが実を結び、会社設立1年で出版した「図書館を演出する」という本を各地の図書館で300冊も仕入れてもらいました。この本をきっかけに出版社として信用されるようになり、版元としての出版活動ができるようになりました。 |

| 現在、どんな出版活動を行っておられますか? |

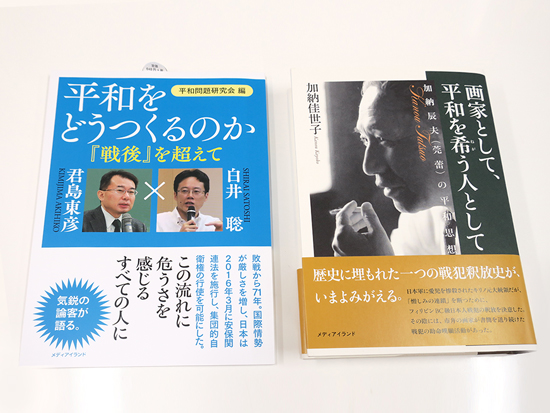

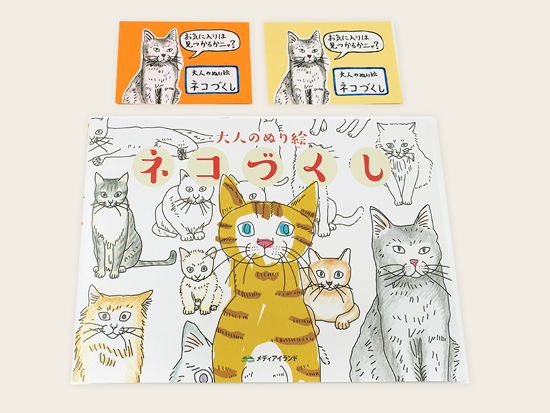

2015年に「画家として、平和を希う人として 加納辰夫(莞蕾)の平和思想」(加納佳世子)という本を出しました。加納辰夫は私の祖父、著者の加納佳世子は私の叔母で、安来市加納美術館名誉館長をしています。 2015年に「画家として、平和を希う人として 加納辰夫(莞蕾)の平和思想」(加納佳世子)という本を出しました。加納辰夫は私の祖父、著者の加納佳世子は私の叔母で、安来市加納美術館名誉館長をしています。祖父は画家でしたが、ローマ法王やキリノ・フィリピン大統領宛に手紙を書き続け、フィリピンBC級戦犯の助命嘆願運動に奔走しました。「〈赦しがたきを赦す〉ことで真の平和が訪れる」という志をもち、たった一人で恒久平和を訴え続けてきたのです。戦後70年、祖父の活動や想いを明らかにすることは、平和の意味を読者に問いかけるものになると考えました。 この本を出版したことで、キリノ財団ともご縁ができました。今年1月の天皇皇后両陛下のフィリピンご訪問がきっかけとなり、キリノ財団と加納美術振興財団との交流が続いています。日比谷公園にはキリノ大統領の顕彰碑が建立されましたし、島根にも日比友好の記念碑を建立することになり、除幕式にはキリノ家からもお越しいただく予定です。 また、今年は「唱歌の社会史」という本も刊行する予定です。戦前の日本の教育において、文部省の教科書がどのように少国民形成に影響したか、懐かしく歌い聞いた唱歌も、実は中央政府が意図的に作ったものだった等、なにげなく親しんでいるものごとにも歴史が潜んでいる。それを忘れられることのないよう、隠されたものを掘り起こして伝えていく。本はそんな役目を担っていると考えています。  メディアイランドが作る本は多様です。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書、自費出版のコンサルタント、編集制作サービスなど幅広い範囲を仕事にしています。 メディアイランドが作る本は多様です。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書、自費出版のコンサルタント、編集制作サービスなど幅広い範囲を仕事にしています。「ネコづくし(大人のぬり絵)」、「ふつうのお寺の歩き方」(広尾晃)、「エイジレス美女の知恵袋 いつまでも美しいあの人の秘密」(ホリスティック キュアーズ プロジェクト)など、一般に広く受け入れられる本も作っています。 今、出版業界全体が右肩下がりになっているので、どの出版社も将来に対して大きく不安を持っています。でも、悲観的になっていても仕方がない。柱を何本も築いて、地に足をつけていけば、それなりの結果が得られると信じて進んでいきたいと思っています。 |

| 今後実現したい仕事について聴かせてください。 |

| 通信網や交通網が整備されたので、故郷の島根県に関わる仕事を積極的に作り出すことです。島根県は広いのに、人口が少なく知名度も低いんですね。しかし、出雲大社に代表されるような古代文化、豊かな自然、農業、漁業もあります。最近はRubyというIT言語での産業開発も盛んで、若い人たちのIターン、Uターンも多くなっています。Rubyは世界で最も注目を浴びている言語なんです。すごいでしょ。それなのに情報発信が少ない。惜しいなと思います。 島根には、地元の出版社が、新聞社、書店、印刷会社母体の三社しかない。私が営む出版で地元からの情報発信などに役立てたらなあと思います。ものすごくわくわくしています。また、有能でも力を発揮できる場がない人材が地元にいるに違いないから、その人たちの力を借り、成長してもらいたいという思いもありますね。 |

| なぜ、関西出版業界で働いておられるのですか。 |

| それはなぜ東京に行かないかということの答えなのかな。つまりは、生活空間として大阪が気に入っているのです。1970年、私が小学4年生のころ、大阪で万博がありました。未来生活を展示したパビリオン、太陽の塔、千里ニュータウン、大阪は未来に向かう憧れの都市でした。私は大阪に憧れて島根から出てきたんです。 大阪には、身を粉にして働く実直な商人(あきんど)の伝統があります。誠実に毎日毎日働く。大阪は、街の人が学者になり、街の人が寄付でインフラを創ったりする街です。阪神淡路大震災以降の20年は、大阪は東京志向が強いようですが、私が知っている大阪は違います。 書き手は東京だけにいるのではないんです。関西は優秀な学者、優秀な経営者、起業家、社会活動家、芸術家の宝庫。その近くにいて、新しい書き手を発掘したい。そういう方たちと一緒に本を作り、全国の人に読んでもらいたいな。 |

| 出版の仕事を志す方にメッセージをいただけますか。 |

出版という業界では、大会社でもたった一人の小さな会社でも、「本」という同じステージで勝負ができます。正しいもの、美しいもの、優れたもの、体験、思想、それを世に出し、世に問うことができるんです。 出版という業界では、大会社でもたった一人の小さな会社でも、「本」という同じステージで勝負ができます。正しいもの、美しいもの、優れたもの、体験、思想、それを世に出し、世に問うことができるんです。編集者の仕事は、著者に対する共感能力が求められます。その人の書きたい世界に寄り添い、著者と読者の新しい世界を切り拓いていく仕事です。この仕事を選ぶ人は、ほとんどの人が「本の虫」、四六時中「本」のことばかり考えています。企業人というより、求道者に近いかもしれませんね。 出版業界全体でいうと、「斜陽産業だから止めたほうがいい」「景気が悪いどころの話ではない」「個人出版で十分ではないか」と、マイナスのファクターのみが浮かび上がってしまう。業界としては、新刊書籍を大部数刊行して、既存の出版流通システムに乗せて売上を立てる、そのために本を粗製濫造するという状況が続きました。その結果として今の出版不況もある。著者や編集者、読者や本にとってもこの状況は幸せなのか、という問いかけがあります。 「ひとり出版社」という言葉を聞いたことはありませんか?何か別の仕事をしながら、小さな出版社をつくる人が少しずつ増えています。自分が納得したものを少部数でもつくって世に出したいという方たちです。既存の流通システムに乗らなくてもよい方法を編み出し、ひとり出版社どうしで共同して書店に新刊情報を流しています。生業として、出版だけで成り立たせるのはなかなか困難なので、カフェや古書店や雑貨店、あるいは農業などと兼業している。 わたしはある意味これは健全なんじゃないかなと思うんですね。もともと家族経営など小さな商いをしてきたのが出版業です。だから、「本が好きなんだ」「こんな本を出したいんだ」という人がいたら応援したいです。 新規参入を拒んできた今の出版流通制度のなかで、私は苦労してきました。こんな苦労は本来必要ないと思います。だから、関西で一緒に出版をする仲間がほしいなと心から思っています。わたしが苦労することによって蓄えたノウハウや人脈を惜しみなく伝えたいのです。これって格好つけすぎかしら?でも三十数年も仕事をしてきて、今は多分、「仕事人生」としては晩年。次の世代に伝えていけたらいいな、って。 |

| ありがとうございました。 |

|

(取材:2016年4月/6月)

|

取材:中村純 取材:中村純編集者・詩人・執筆業・キャリアカウンセラー。 慶応義塾大学文学部卒。1993年から出版社(文化出版局、三省堂)勤務、2006年~2012年まで母校で教員も務める。2012年3月京都転居を折に、フリーランスで人物インタビューや単行本の編集に携わる。女性と仕事、教育もフィールドのひとつ。 著書に、詩集「草の家」「海の家族」(ともに土曜美術社出版販売)。詩集「はだかんぼ」、エッセイ集「いのちの源流―愛し続ける者たちへ」(ともにコールサック社)、インタビュー集「憲法と京都」(週刊通販生活連載、かもがわ出版刊行)。京都新聞コラム「現代のことば」連載中。2005年横浜詩人会賞、詩と思想新人賞受賞。 |

■関西出版界に生きる女性たち 記事一覧

-

「たった一人の会社でも、本という同じステージで勝負ができる」女性と子ども応援を理念に出版社を営む千葉さん

-

「本づくりはおもしろい」茶道を中心に日本文化を伝える京都の出版社「淡交社」の出版編集者、小川さん

-

「編集者は第一読者。わかりやすく読者に伝えることが編集者の仕事」歴史ある出版社7代目社長の田靡さん