HOME![]() ■関西出版界に生きる女性たち

■関西出版界に生きる女性たち

![]() 小川 美代子さん (株式会社 淡交社 編集局 総局長)

小川 美代子さん (株式会社 淡交社 編集局 総局長) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西出版界に生きる女性たち

小川 美代子さん (株式会社 淡交社 編集局 総局長)

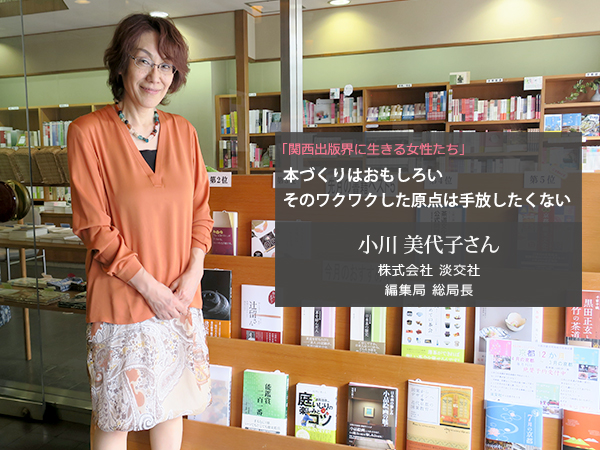

| 小川 美代子さん (出版編集者 / 株式会社 淡交社 上席執行役員 編集局 総局長)

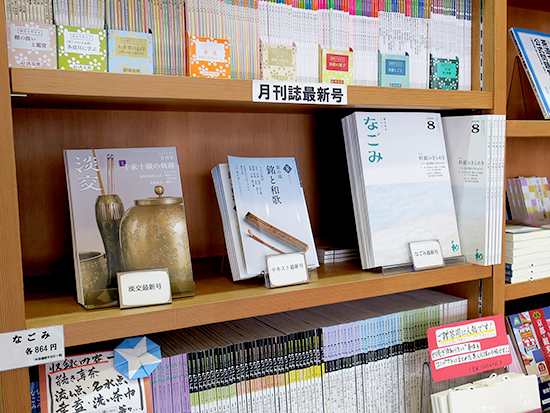

京都生まれ。高校卒業後、東京で大学生活をおくる。卒業後、出版社・淡交社編集局に入社。京都本社で月刊茶道誌『淡交』編集部勤務。約5年を経て東京支社へ異動し、茶のあるくらしをヴィジュアルに提案する月刊誌『なごみ』を創刊、初代編集長。以後、美術企画部部長・東京編集局局長兼東京支社長などを務め、平成24年に京都本社に異動。編集局長をへて平成27年から現職。 株式会社 淡交社:本社 京都市北区堀川鞍馬口上ル / 支社 東京都新宿区市谷柳町39-1 HP:http://www.tankosha.co.jp Facebook:https://www.facebook.com/tankosha/ |

| 小川さんが編集者になろうと思ったきっかけは何だったのですか? |

| 中学2年生の頃、校内誌が創刊されることになり、文芸部員になったことがきっかけかもしれませんね。生徒たちで企画を決め、インタビュー記事にするのですが、機会があって上級生と一緒に、当時京都大学教授で歴史学者の会田雄次先生に、「織田信長についてどう思うか」、というお話を聴きに行ったことがあったんです。当代一流の歴史学者が、女子中学生を相手に話をしてくださる。その高揚感と、それが「本」にまとまったときのうれしさ。初めて「編集」ということを経験して、それがすごくおもしろかったんです。 子どもの頃から本好きだった私は、「本好きは文学部に行くもの」と考えていて、大学は文学部の日本文学を専攻しました。ですが、1970年代は学生運動の時代。ディスカッションをするとか、語り合うとかゴシャゴシャ言っているうちに4年間が終わってしまいました。さらに当時は就職難の時代でもあり、女子学生は事務職以外、マスコミしか選択肢が無く、新聞社か出版社しか思いつかなかったんです。 大学時代、建築家のガウディが大好きで、スペインに見に行ったりしていましたから、建築関係の出版社に行きたいと思って探してみましたが、女性は翻訳者としてなら受け入れるけれど、編集者としては受け入れられないと言われました。 このままでは就職できないかしら・・・と京都の実家に戻ると、知人から「こういう会社があるよ」と教えていただいて、淡交社に入社できることになりました。入社後すぐに月刊茶道誌『淡交』の編集部に配属され、4年間編集業務をさせていただきました。その後、東京支社に異動になり、1980年、茶のあるくらしをビジュアルに提案する月刊誌として『なごみ』を創刊しました。 |

|

| これまでに「壁」を感じたことはありますか? |

| 確かにいろいろな局面で「やっかいなこと」や「解決できないこと」「理不尽と感じること」があって、途方にくれたり、腹が立ったり、困り果てることはあったでしょうし、自分の未熟さを思い知らされる経験もあったでしょう。でも、それを「壁」という言葉に置き換えないし、自分としてはなじまない言葉です。 いつの間にか解決したり、あるきっかけで良い方向に向かったりすることもありますし、縁が無かったり、タイミングが悪かったりと、だめなこともありますが、それはそれで仕方が無いですね。やれることはやってみて、それでも難しいことは無理を押し通さない。人を恨まない。100人いれば100の正論があると思っていますし、自分が譲れないことは、実はそんなに多くも大きくもないと考えるようにしています。 それでもやっぱり大事だなとつくづく感じるのは、「想い続けること」です。すると拓ける道が向こうからやってくる。助けてもらったり、育てていただいた部分も大きかったと思います。編集という仕事はエキサイティングでおもしろく、幸福な時代でもありました。 |

|

| 編集の仕事をされる中で、心にある「灯」とは何でしょう? |

| 若い頃は、自分がおもしろいと感じるものとの出会いに突き動かされて仕事をしてきました。ベストセラーを作ろうとか、あの人は売れているから書いてもらおうとか、つまらない欲にかられて始めたことには発展性はありません。編集は「出会い」と「感動」。この二つがエネルギーとなって動き出すことが健全であると考えています。 「編集は三者が幸せになることが大切」と、他社の編集者が教えてくださったことがありました。著者、読者、会社(編集者)が幸せになる。次の一歩を踏み出す楽しさに、著者を巻き込み、読者にもそのエネルギーが届けば、三者が幸せになる。本作りの舵取りの最前線、編集者の仕事の肝(キモ)はそこにあるという意味でしょうね。  編集者は著者に対して、これまでとは違うテーマや、半歩先を行くものを提案し、「こんな仕事をこの人としてみたい」とワクワクしてもらい、その背中を押す役割を担えているか。それにはまず、編集者自身の心が動かないと始まりません。 編集者は著者に対して、これまでとは違うテーマや、半歩先を行くものを提案し、「こんな仕事をこの人としてみたい」とワクワクしてもらい、その背中を押す役割を担えているか。それにはまず、編集者自身の心が動かないと始まりません。編集という仕事は、ものすごく地道な作業や技術の習得を必要とする一方で、人と人のつながりで成り立つ職業です。損得や利害の計算からは良い果実は実らない。相手をリスペクトし、素直に感動し、相乗効果を生む関係を築いていけたら、幸せな職業だと思います。 |

| 関西、特に京都で出版社を営む意義を感じておられますか? |

| 淡交社は創立以来、裏千家茶道の機関誌である月刊茶道誌『淡交』や茶道教本を刊行してきました。茶道の文化はここ京都から発展し、千家ここにあり、という土地です。京都には茶道だけでなく、豊かな日本の伝統文化の「元」がありますから、私たちが問われているのは企画、その取り出し方、発信の仕方の問題だと考えています。 関西には中小規模の出版社が多いようですが、だからこそ舵が切りやすい。困難な状況においても、未来の可能性を探しやすい気がします。弊社の場合、直販を通じてどなたがどんな本をお買いになったかも、ある程度ですが分かるというのも強みです。京都で育んできた、顔の見える仕事、信頼関係が、本作りにも表れているように思います。 |

|

| 今の出版界の状況をどのようにとらえられていますか? |

| 近年、出版界は大きな危機に直面し、厳しい現実に向き合っているという実感があります。弊社は裏千家の傘下にありますから、直販部門も確立され、また「淡交社」というブランド力もありますので、今すぐ生きるか死ぬかという危機は無いかと思いますが、弊社も例外ではありえません。小規模な書店はどんどん減り、読者人口も減少している。これは出版業界全体にとって非常に大きな問題です。 書籍の電子化も進んできていますが、紙媒体で表現していたものが電子媒体になっても、同じコンテンツとして活きるか、というのは疑問の残るところです。また媒体はどうあれ、これまで「編集」は必要な職域と考えられてきました。ところが昨今、膨大な情報が玉石混交に存在し、良い情報を集める、整理するという編集業務の必要性にすら確信が持てない。情報の「仕分け」に別のメカニズムが動いているように感じます。 例えば「食べログ」では、未整理なデータが集積され、星の数を目安に、受け手側が自発的に読み取っています。そうなると“しかるべき目利きを立ててまとめる”という、編集作業自体が不要になってしまいます。「編集」は今大きなうねりの中に入っている。このムーヴメントの中で、出版界全体がどう体質を変えるか、どう対応するかということが問われているように思います。 |

| 「本」の今後について感じることとは? |

本は五感に訴えるものですね。内容はもとよりですが、「手触りが良い」という触覚、印刷インクや紙のにおいをかぎ分けるという嗅覚、文字の選択やデザイン、装丁という視覚、ページをめくる音の聴覚。これらの感覚をまるごと体験できるから「本」なんです。そんなふうに五感に訴えることも、本づくりの楽しみであり、技でもあります。 本は五感に訴えるものですね。内容はもとよりですが、「手触りが良い」という触覚、印刷インクや紙のにおいをかぎ分けるという嗅覚、文字の選択やデザイン、装丁という視覚、ページをめくる音の聴覚。これらの感覚をまるごと体験できるから「本」なんです。そんなふうに五感に訴えることも、本づくりの楽しみであり、技でもあります。これからの子どもたちは、デジタル教科書を使うようになるでしょうから、「本」というものに対する感覚は、私たちとは異なってくるだろうなと思います。絵本の読み聞かせもよく行われていますが、読んであげるだけでなく、子どもたちが自分で手にとって読む、という体験も同じように大切。本の楽しさを文字の中だけでなく、五感で味わう機会を失くしてほしくないですね。 |

| 小川さんの実現したいこととは何ですか? |

| 今は役職として編集局はもとより社内全体を見ていますので、私自身がゼロから本を作ることは少ないのですが、年に1~2冊は、企画から搬入まで見届けたいと死守しています。今年も1冊は自分で作りたい。それは、成果を誇りたいわけではなく、いまさら編集屋以外の何者かになりたいわけでもありません。私が一番最初にワクワクした原点、「本づくりはおもしろい」という感覚。ここは絶対に手放したくないんです。 |

| ありがとうございました。 |

| 出版編集者が「文字」に関わるのは業務の一部分。写真やデザインもさることながら、紙の種類や色、重さ、ページのめくれる音など、本の手取りを大切に、五感への想像力をめぐらせながら作る本職人。本が、伝統工芸として一部の人たちのモノになるのか、私たちの文化を表現するものとして日常に存在し続けるのか。日本の伝統文化の元に触れながら本を作ってこられた編集者に、時代を問われたようなインタビューの時間でした。

(取材:2016年6月・8月/所属・役職名等は取材時のものです)

|

取材:中村純 取材:中村純編集者・詩人・執筆業・キャリアカウンセラー。 慶応義塾大学文学部卒。1993年から出版社(文化出版局、三省堂)勤務、2006年~2012年まで母校で教員も務める。2012年3月京都転居を折に、フリーランスで人物インタビューや単行本の編集に携わる。女性と仕事、教育もフィールドのひとつ。 著書に、詩集「草の家」「海の家族」(ともに土曜美術社出版販売)。詩集「はだかんぼ」、エッセイ集「いのちの源流―愛し続ける者たちへ」(ともにコールサック社)、インタビュー集「憲法と京都」(週刊通販生活連載、かもがわ出版刊行)。京都新聞コラム「現代のことば」連載中。2005年横浜詩人会賞、詩と思想新人賞受賞。 |

■関西出版界に生きる女性たち 記事一覧

-

「たった一人の会社でも、本という同じステージで勝負ができる」女性と子ども応援を理念に出版社を営む千葉さん

-

「本づくりはおもしろい」茶道を中心に日本文化を伝える京都の出版社「淡交社」の出版編集者、小川さん

-

「編集者は第一読者。わかりやすく読者に伝えることが編集者の仕事」歴史ある出版社7代目社長の田靡さん