積ん読の本(石井千湖)

|

|

好書家たちの積ん読事情 積ん読の本

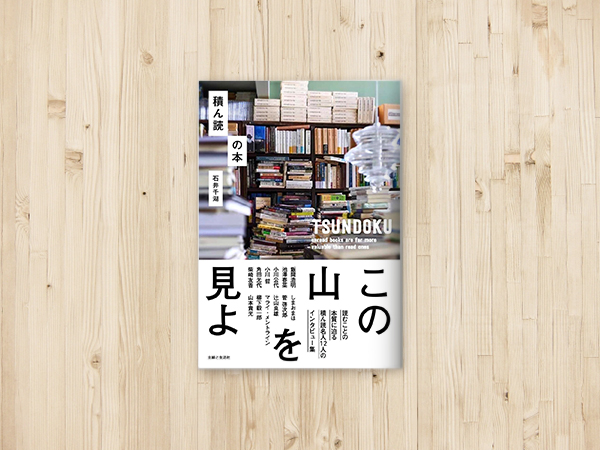

石井千湖 (著) 縦に横に奥に手前に本がぎっしり積まれた部屋が大写しにされた表紙、「この山を見よ」と大きく書かれた帯が巻かれた『積ん読の本』は、巻頭に引用された内田魯庵が言うところの「ツンドク(積ん読)先生」たち「好書家」12人を訪ねて「積ん読」にまつわる話を聞いた、写真たっぷりのオールカラー本です。

「積ん読」という言葉は、本書にも登場する国語辞典編纂者の飯間浩明さんによると、明治時代からあるそうです。飯間さんは、このコーナーで以前に『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか』をレビューした大好きな書き手さん。これは「買い」だな!と入手しました。 本書に登場するのは、作家、エッセイスト、学者など、本に親しみ、本なしには生きられない方たちです。読むよりも早く積もっていく本たちとどうつきあっているのかが気になるところです。 『積ん読の本』というだけあって、本書に登場するみなさんの蔵書は非常に多い。本棚に収まりきらず、箱に収めて積み上げていたり、棚の上や床に積み上げていたり、本を収めるための部屋を借りていたり。大量の本があるのを見るのが好きな人にはたまらない写真が続きます。 増殖を続ける本にどう対処するかは大問題です。作家の角田光代さんのお家には、天井までの壁二面に造りつけられた本棚に整然と大量の本が並んでいます。角田さんは定期的に整理して古本屋さんに回収してもらっているそうで、本書に登場する部屋の中では例外的に床に本がありません。 声優で作家の池澤春菜さんも家に残さないと決めた本は馴染みの古本屋さんに引き取ってもらっているそうです。池澤さんは「たぶん目がカメラみたいになっていて」「ブロック単位で写真を撮る感じで読んでいる」そうで、月に30~50冊くらいは読んでいるとのこと! 新聞の書評欄を担当していることもあって、玄関の床から本の山が並んでいます。 ゲーム作家で文筆家、東京工業大学でリベラルアーツを教えている山本貴光さんは、5万冊の蔵書を持ち、年に2千~2千5百冊ほどを購入しているといいます。「網羅好き」な山本さんは、岩波文庫やちくま学芸文庫、講談社学術文庫を全部集めようとされています。「本は自分の関心事が物の形をとった、知識のインデックスみたいなものなので」「むしろ積まなくてどうするという感じです(笑)」とのこと。なかなか本を捨てられない私には心強い言葉です。 前述した飯間浩明さんは、言葉の用例を集めるためにジャンルを問わず本を買う必要があります。資料になりそうな本や辞書類、雑誌類は、好き嫌いに関係なく、裁断してスキャンし、デジタルデータ化していっているとのこと。すでに数千冊をデータ化されたそうです。それによって物理的なスペースが空き、パソコンで言葉の用例を検索することができるようになり、「むしろ本が生きる」のだといいます。こちらも心強いお言葉ですね。 ケアや女性のいきづらさをテーマに文学研究をしている小川公代さんは、大学の研究室のほかに仕事場を借りています。小川さんへのインタビューでは、かつて女性たちは、自分の蔵書や部屋を持つことができず、父親の蔵書など周囲のリソースを使って物を読み、書いてきたという話も語られます。 小川さん自身も結婚したときに非正規雇用でよいのではないかと夫に提案されましたが、話し合いの結果、正規雇用の仕事に挑戦し、「自分ひとりの部屋」を持つことができたそうです。「自分ひとりの部屋」というのは、ものを書こうとする女性に立ちはだかる高い壁について書かれたヴァージニア・ウルフの作品名です。この作品については、リタ・コルウェル『女性が科学の扉を開くとき』のレビューでも触れていますので、こちらもぜひどうぞ。 三上延・倉田英之『読書狂の冒険は終わらない!』のレビューでも書きましたが、本棚には、その人が何に関心をもっているのか、どんな思考の道筋をたどってきたのかが表れますよね。積ん読とのつきあい方もまた同じ。本好きのみなさん、ぜひ手に取ってみてください。 積ん読の本

石井千湖 (著) 主婦と生活社 そもそも「積ん読」とはなにか。その言葉の歴史は意外にも古く、明治時代にまで遡る。100年以上に渡って受け継がれてきた日本の読書家たちの「伝統芸」は、今や「TSUNDOKU」として世界の共通語ともなった。そんな「積ん読」の本質に迫るべく、ブックレビュアーの石井千湖が、斯界の本読み12人の「積ん読」事情を探るインタビュー取材を敢行。ある者は「積ん読」こそが出版界を救うものだと熱く語り、またある者は「積ん読」にこそ書物の真の価値があるのだと断言する。写真に収められた圧巻の「積ん読」の山と、「積ん読」を語るその言葉を一読いただき、読書家諸氏におかれては、ほっとするなり、笑うなり、共感するなり、感心するなり、呆れるなりしていただきたい。 出典:amazon  橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |