茜唄(今村翔吾)

|

|

敗者の物語がなぜ後世に伝わったのか 茜唄

今村翔吾(著) 大阪府箕面市のラジオ局 みのおエフエムで私が担当させていただいているコーナー「今村翔吾の翔語録」で昨年ご紹介した『茜唄』上下巻を読み終えました。

『茜唄』は平家物語をベースにした時代小説です。 平家といえば、平安末期に平清盛を頂点として、栄華を極めた一族。 平清盛は武士として初めて太政大臣にまで上り詰め、この世で自分の意のままにならぬものは「賀茂川の水、双六の賽、山法師」だけだと豪語していました。 その絶大な力を傘にきて「平家にあらずんば人にあらず」などと嘯いた一門の者もいたようです。 しかし「奢れる人も久しからず」。源氏との戦いに敗れ滅亡していきます。 安泰だった平家に暗雲が垂れ込め出した頃から物語が始まります。

主人公は、平清盛の四男 平知盛 29歳。

清盛の長男、次男は早逝したため、実質次男のような存在だ。 スラリと背が高く、武道にも秀でており、知略もあるものの、幼い頃から病弱だったせいで、これまではあまり戦の最前線には立ってこなかった。 家督をつぐことになった兄(三男)は、気の優しい男だ。 巻き返しを図る源氏と戦うとなれば、兄に代わって自分が平家を率いていかねばと考えている。 戦だけが勝負ではない。武士同士の争いには高みのの見物を決め込み、いざとなったら勝者を抱き込んで利用しようとしている後白河法皇との駆け引きもなかなか厄介だ。 知盛を兄のように慕っているのは、武勇の誉れ高い平教経 21歳。 知盛以上に背が高く、「王城一の強弓精兵」と謳われるほどの武者だ。 だが、父親が身の処し方を誤ったため、平家一門だというのに、最前線に出してもらえず武功も挙げられていない。 それでも、もし知盛が指揮を取る日が来れば、自分も大いに暴れてやろうと思っている。 知盛の妻 希子は知盛と同じ29歳。 宮仕の身で、守貞親王の乳母に任じられており、自身が「治部卿の局」である。 つまりやんごとない身分なのだが、気取ったところは一切なく、誰にでも親切であり、自分で食事などを作ったりもする。 周囲の人からは変わった女性だと思われているが、知盛はそんな希子のことが好ましく、夫婦仲は良い。子宝にも恵まれたため、知盛は側女も置いていない。 知盛にとっても希子にとっても幸せな暮らしは長く続かなかった。 父であり一族の偉大な牽引者であった平清盛が亡くなってしまったのだ。 東国から源氏が攻めてくる。 後白河上皇の画策も激しくなってきた。 いよいよ平知盛が一族を率いて戦いに臨む……

(今村翔吾さん『茜唄』上下の出だしを私なりに紹介しました)

私は兵庫県に生まれ、小学校入学時に引越し、瀬戸内海が見えるところで大きくなりました。

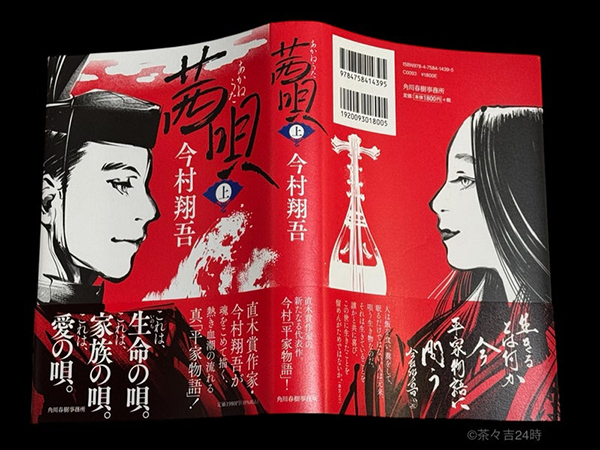

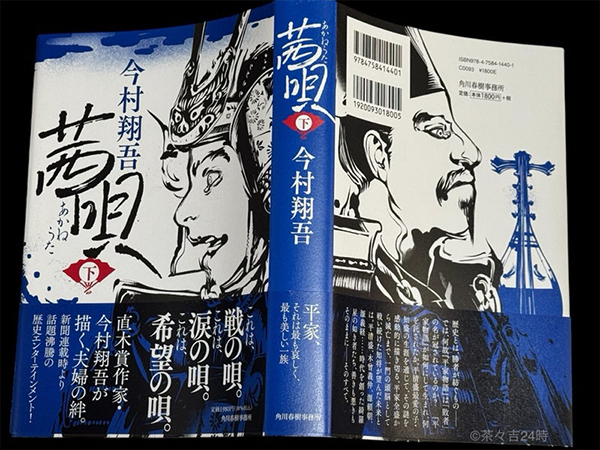

またお稽古ごとでは神戸市に通いました。 平清盛が都を置いた福原や、港を整備した大輪田泊など生活の延長線上に平家ゆかりのものがあり、なんとなく平家には親しみを持っていました。 とはいえ、ちゃんと本などを読んだことはなく「だいたいあの辺りが平家ゆかりの地だな」くらいの認識です。 その後、高校の古典の授業で習った『平家物語』。 私は那須与一の「扇の的」のインパクトに打たれました。 船団を持っていた平家と違って、坂東武者の源氏は騎馬での戦いが得意。 陸で戦うと、坂東武者に有利なので、海戦に持ち込もうとした平家。 日暮ごろ、一旦戦を終えた両軍。 ふと見ると平家軍の方から、一艘の船が出てきて、日の丸を描いた扇をあげる。 この扇を射抜けますか?という挑発です。 そこで挑戦したのが那須与一。 関係ないけど名前の「与一」とは数字の「十あまり一」ということで「11」を意味するのだとか。 つまり那須与一は十一男だったんですって。すごい子沢山。関係ないけど。 さて、那須与一は馬で波打ち際に出てきて、弓に矢をつがえ「よっぴいてひょうと放つ」んです。 弓の弦をぐぐぐぐぐっと力を入れて引く様子が「よっぴいて」 パッと手を離す様子が「ひょうと放つ」。 なんという擬音。 那須与一の手を離れてビューンと飛んでいく矢が見えるようで、私は大興奮しました。 以後、平家物語といえば「よっぴいてひょうと放つ」が頭に浮かぶ私です。 しかし、一つ不思議に思っていたこともあるのですよ。 平家からの挑発、それに乗る源氏。 見事に弓は扇の的を射て、波間に落ちていく。 「お見事」と、敵味方ともに拍手…… 源平の戦いって、のんびりしてたんだなぁ、と。 当然『茜唄』でもその場面は出てきます。 でもね「扇の的」は私が思っていたような、のんびりした話ではなかったことを知りました。 乗るかそるか、生きるか死ぬか、そういった局面で繰り広げられた場面だったのです。 『茜唄』に登場する歴史上の人物は、歌舞伎や映画、大河ドラマなどに描かれるスター級ばかり。 天才的な軍略を持っていた戦上手の木曽(源)義仲。 同じく、天才的な軍略家 源義経。 笛の達人の平敦盛は、敵に背を向ける卑怯者かと謗られ、自ら死地に戻ります。 そしてこの物語の主人公である平知盛は、平家軍の指揮を取り、死力を尽くして戦うも、もうここまでという段になると「見るべきほどのものは見つ(人生で見るべきものは全て見た)」と名言を残し、海に身を投げます。確実に海の藻屑になれるように、間違っても浮かび上がってこないように重い錨を担いで。 「波の下にも都はございますよ」と祖母である二位尼に抱かれて海に沈む安徳帝などなど。 今名前をあげた人たちは、皆、滅んでいきます。 享年は木曽義仲と源義経が30歳。平敦盛は15歳。平知盛は34歳。そして安徳帝は8歳です。 もちろん平均寿命が短いのだから、今と同じ感覚で捉えてはいけないのかもしれませんが、とても短い生涯のように思います。 ですが、短い生涯に、大きな花火をあげて散っていきました。 その点は共通していますが、源氏と平家では、亡くなり方が違う気がします。 源氏は、源頼朝によって一人一人粛清されている感じ。 一方の平家は、結果的には戦に負けているのだけれど、その時できる精一杯のことをして負けて滅ぶ、美しい負けのように感じます。 このことが多くの日本人の胸をうち、800年以上も語り継がれたのかもしれません。 ところで、不思議なことがあります。 普通、歴史は勝者が作るものであり、敗者である平家の物語が、しかも「平家物語」と氏をタイトルに冠した形で後の世に伝わったのはなかなかないことではないでしょうか。 『茜唄』では、源平の戦いに終止符が打たれた後、皆が生きた証として『平家物語』を編み、後の世に残そうとした人の「戦」が描かれます。 途中まで、誰が『平家物語』を編んで伝えているのか、はっきりと書かれていなくて、私はうっかり別の人物だと思い違いして読んでいて、最後の方で「え?この人が作者だったの?」とびっくり。 今村翔吾さんにしてやられた感じです。 錦絵になり、歌舞伎の演目になり、映画やドラマになったスターのような歴史上の人物たちも、普通の生活があったのだし、家族がいたのだ、確かに生きていたのだなと感じる小説でした。 『茜唄』をこれから読まれる方は、ぜひカバーにもご注目を。 普通の小説のカバーより凝っているんですよ。 著者の今村翔吾さんは普段は、ご自身の著作に関して表紙やカバーにあまり注文をつけないんだそうですが『茜唄』のカバーにはこだわって、ご自身のご希望を入れてもらったのだそうです。 まずは上巻のカバー。 色は平家の「赤」。 描かれている人物は向かって左側が平知盛、右側が妻の希子ですね。 扇、波、琵琶も描かれています。  そして下巻はこれ。源氏の白を地色にしています。

描かれている人物が誰かわかりますか? 私は読む前はよくわからなかったです。 下巻の途中くらいでようやく「ああ、あの人か」と気づく始末。 我ながら鈍いわ。

音声での書評はこちら

【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です)  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook