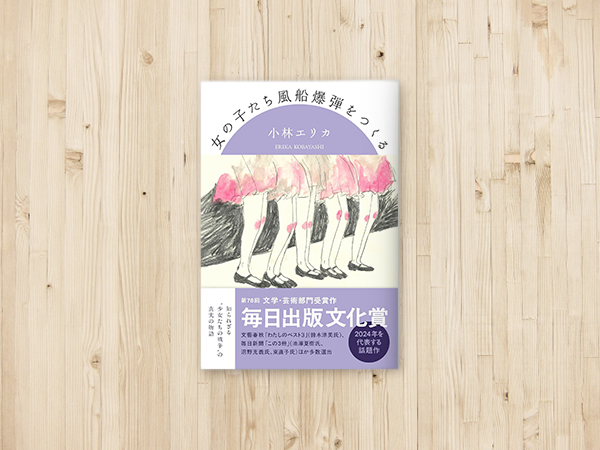

女の子たち風船爆弾をつくる(小林エリカ)

|

|

圧倒的な読書体験 少女たちと戦争の記憶 女の子たち風船爆弾をつくる

小林 エリカ(著) 壮大な詩のようで、同時に、緻密に調査された研究書の内容をもつ作品に出会うことができました。

著者の小林エリカさんは、「目に見えないもの、時間や歴史、家族や記憶、場所の痕跡から着想を得た作品を手がける」作家、漫画家です。 本書は、憧れの女学校に入学した東京の女の子たちと、当時の少女たちを熱狂させた宝塚少女歌劇の女の子たちが、戦争に吸い込まれ、戦争に関わり、戦争の終結を迎え、現代に至るまでの大きな流れを描く小説です。 女学校に通っていた少女たちは、戦争が進むとまともに授業が受けられなくなり、軍需工場で風船爆弾をつくる仕事に動員されます。場所は東京のど真ん中にある東京宝塚劇場をはじめとする劇場です。戦局が厳しくなってくると、劇場は閉鎖され、秘密工場に転用されたのです。 風船と言ってもゴム製の小さなものではなく、和紙をこんにゃく芋の糊で貼り合わせた直径10mほどの巨大なものです。爆弾を搭載した9,300個の風船が海岸からアメリカに向けて放たれました。滑稽にも思える作戦ですが、風船の一部は偏西風に乗って8千キロ先のアメリカに到達し、妊婦と子どもを含む民間人6人の命を奪いました。 女の子たちは、どこに通っているのか、そこでどのような作業に従事しているのか、それが何になるのかを他言することを強く禁じられました。終戦後、軍に関する書類の多くは焼却され、彼女たちが兵器生産に携わったこともほとんど知られることはありませんでした。 風船爆弾を作った女の子たちと並行して描き出されるのが、宝塚少女歌劇の少女たちです。女学生から絶大な人気を集め、人々を魅了した歌劇団の少女たちもまた、大きな歴史を目撃し、戦争にからめとられていきます。 欧州公演(1938年)では「イタリア王国元帥の男」(ムッソリーニ)やイタリア王妃らも観覧し、大成功に涙した少女たちでした。しかし、やがてカタカナの題名の演目が禁じられ、ドレスや洋装は国民服になり、ついには劇場も閉鎖されます。舞台に立ち続けるために、少女たちは「北は樺太から南は九州までわたしたちの病院や農村、工場を訪れ、慰問公演」にまわったのでした。 かつての少女たちが高齢になり、その記憶が失われていこうとしている今、それを書き留めて繋げていこうと思い立った小林さんは、膨大な資料をひもとき、当時を知る人々に話を聞き、少女たちの青春時代を再構成します。 本書には、特定の主人公やキャラクターはいません。わたし、または、わたしたちを主語とする、女の子たちの目から見た昭和であり日本です。 歴史を記すとき、表に出てくるのは政治家や軍人や経済界の大物といった男性たちであることがほとんどですが、この作品には、そうした偉い人たちであっても男性の固有名詞は登場しません。その代わりに、わたしたちの憲兵、わたしたちの兵隊、わたしたちの海軍大将の男、わたしたちの天皇陛下、わたしたちの大政翼賛会宣伝部の男、といった具合に記されます。 執拗に繰り返される、「わたし」あるいは「わたしたち」という一人称と、「春が来る。桜の花が咲いて散る。」というフレーズには、青春時代を戦争に奪われた、しかし、ただ巻き込まれただけとはいえない女の子たちと戦争との関わりが、そして、その事実と記憶を継いでいこうという著者の意思が示されています。 個人の回想録がもつリアリティと歴史書のもつ俯瞰性を併せ持ち、散文の形を採りつつ詩のようなリズムをもった作品に仕立てた、著者の構成力と表現力に感服しました。圧倒されるような読書体験をしたい方、ぜひどうぞ。 なお、以前ご紹介した『戦争とバスタオル』 に登場する大久野島でも動員された女子学徒らによって風船爆弾がつくられていました。こちらもぜひ。 女の子たち風船爆弾をつくる

小林 エリカ(著) 文藝春秋 (2024年) 少女たちの知られざる戦争体験。膨大な記録や取材から掬い上げた無数の「彼女たちの声」を、ポエティックな長篇に織り上げた意欲作。 出典:amazon  橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |

OtherBook