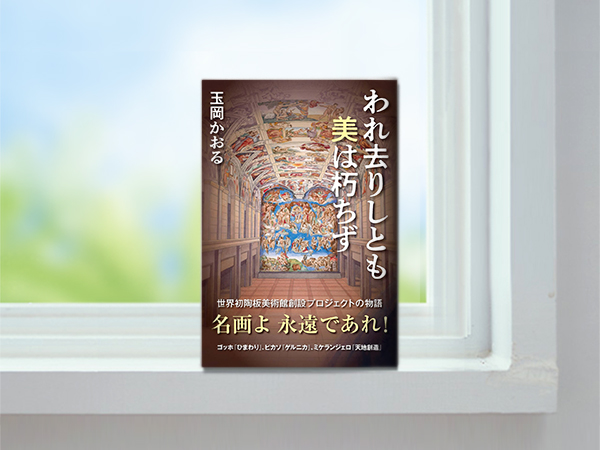

われ去りしとも美は朽ちず(玉岡かおる)

|

|

プロフェッショナルたちの物語 われ去りしとも 美は朽ちず

玉岡かおる(著) 敬愛する作家 玉岡かおるさんの新刊を読み終えました。

徳島県鳴門市の鳴門公園内にある大塚国際美術館創設プロジェクトの物語『われ去りしとも美は朽ちず』です。 私は美術に疎く、絵画の知識がほとんどありません。 大塚国際美術館も名前は知っている程度で、どんな作品が収められているのかなど全く知りませんでした。 大塚国際美術館は1998年に開館しており、展示作品は西洋名画1000点。最大の特徴は、すべてオリジナルと同じ大きさに複製した陶板であること。陶板とは陶器の板のことで、そこに特殊技術で名画を焼き付けるわけです。 原画は紫外線や熱、その他災害などで素材も色彩も衰えていきますが、陶板に焼き付けられたものは、2000年経ってもそのまま残るそうです。 私は最初、陶板による複製は単なる作品のコピーではないかと思ったのですが、読むに従って、そうではないとわかってきました。100年もたてば元の風合いを失っていく名画を永遠に記録できる「資料」としての価値は計り知れません。 そもそも、元の作品の権利者たちが陶板作品の制作を許可したのも、作品の魅力を後世に残したいと考えたからに違いないのです。 ちなみに、名画を同じ素材で複製した場合「模写」「盗作」となるわけですが、素材が違えば 大丈夫なのだということも、この小説で知りました。 「西洋の名画1000点を原寸大の登板で再現し展示している大塚国際美術館」 文字で書くと短いですが、構想から実現までは長い年月がかかっています。 まず、タイルのような小さいものではなく大きな陶板を作成する技術が必要ですし、同時に名画を再現するために自在に「色」が出せるようにならなければなりません。 次に、世界中にある名画の中から1000点選び出す作業がありますし、その権利者に許可をもらわねばなりません。 並行して、建設許可や、美術館の設計、建築も進めていかなければなりません。 それに携わった、いろいろな方面のプロフェッショナルが登場するのが『われ去しとも美は朽ちず』なのでした。 陶板技術のプロ、プロジェクトを推進するため事務処理などを担当するプロ、作品を選定する美術のプロ、権利関係のトラブルを避けるため奮闘する法律のプロ、地元住民に理解してもらうために力を尽くすプロ、役所の手続きを進めるプロ、設計や建築のプロ、あらゆるジャンルのプロが本気を出している姿の凛々しく美しいことがこの小説の醍醐味だと思います。 そして、多方面のプロを「美術館完成」という目的地に連れて行ったのは、大塚グループ総帥であった大塚正士さんです。ボンカレーやポカリスエットなど、大塚グループの商品は常に私の身近にありました。大塚正士さんはこうおっしゃっていたそうです。 ──既成の商品で満足するな。

お客様は神様なんかじゃない。浮気な恋人だ。常に新しいものを作れ。

(玉岡かおるさん『われ去りしとも美は朽ちず』P69より引用)

一つのヒット商品に甘んじないのが成功の秘訣なのかも知れません。

陶板による絵画の再現も、最初は「仕事」でした。しかし、大塚国際美術館の建設は「仕事」の枠を超えているように思います。単にお金儲けをするためにしては、時間も資本もかかりすぎたからです。 この美術館には、名画を後世に残すという意義の他に、海外の本物を見に行けない日本の子どもたち(おとなもだけど)が、より本物に近いものを国内で見ることができ、ひいてはそれが日本のアーティストを育てることになるという大きな意味があったのだと思います。 とはいえ、この作品はあくまでも事実を基にしたフィクションだと、最後に書き添えられています。 つまり小説の中には、美術館建設に携わった人々の生きざまや去り際に関する、著者の思いや美学が練り込まれているということ。その辺りを読み込む楽しみがある作品でした。 最初に書いたように私は美術に弱く、知識もないし、名だたる美術館のほとんどにまだ足を運んでいません。小説のモデルとなった大塚国際美術館にも一度も行ったことがないのです。 でも、それはラッキーだったのかも、この小説を読んでから訪れれば、きっと何十倍も楽しめ、感動できるに違いないのですから。 余談ですが、私はこの小説を読んで、一つ衝撃を受けました。 それは「半端ない」という言葉が使われていたこと。 言葉は生き物で、常に新しい言葉が生まれてくるものです。例えば「全然 大丈夫」という言い回しを最初に聞いたときには違和感がありました。「全然〜ない」というように、全然の後ろには否定がくるのが文法上正しいと習っていたからです。でも今の私は日常で何の違和感もなく「全然大丈夫」と発言することがよくあります。 そんな私ですがどうしても「半端ない」だけは馴染むことができず、話し言葉でも、書き言葉でも使ったことがありません。それなのに小説の中で出会うなんて!!時代に取り残されているのかも、と思いましたわ。 でも、個人的な好き嫌いの観点から、私は今後も多分「半端ない」は使わないと思います。 (他の人が喋ったりすることには抵抗は全くありません) われ去りしとも 美は朽ちず

玉岡かおる(著) 潮出版社 世界の美術業界に革命をもたらした美術陶板。その原点は、徳島・鳴門の地にあった!技術を発見、トライ&エラーを繰り返し、芸術作品として昇華、展示することで、世界に類を見ない規模の美術館として広く知られている国際美術館。その設立に尽力した人々の姿を描く。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook