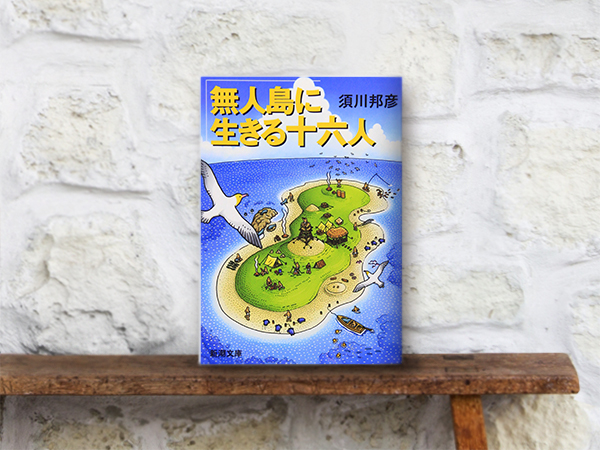

無人島に生きる十六人(須川邦彦 )

|

|

命ある限り絶望してはいけない 無人島に生きる十六人

須川邦彦(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。

今回ご紹介するのは、須川邦彦さんの『無人島に生きる十六人』。 この話は実話です。明治32年に、ミッドウェー近海のパール・エンド・ハーミーズ礁で座礁した龍睡丸の乗組員十六人が、無人島に上陸し、救助を待つ間の島での生活を描いたもの。 著者の須川邦彦さんが東京高等商船学校在学中、帆船実習の教官だったのが、龍睡丸の船長だった中川倉吉さんでした。 当時、龍睡丸の事故から数年しか経っていなかったため、太平洋の真ん中の無人島から生還した乗組員は、まだ皆の記憶に新しかったのでしょう。 しかも乗組員を指揮し、全員無事に帰国させた船長が教官ということで、商船学校の生徒たちは何度も体験談をせがんだようです。 これは推測ですが、当時の日本男児として中川元船長には、自慢話などするべきではないという信念があったのではないでしょうか。何度も何度もせがまれた末に、とうとう根負けしたような形で生徒たちに体験を語りました。 その話は同じ海の男を目指す須川さんに強烈な印象を残しました。 須川さんは、就職、日露戦争従軍などを経たあと『無人島に生きる十六人』を執筆。それは中川さんから話を聞いてから四十六年も経った後でした。それほど印象に残った体験談だったのです。 龍睡丸は帆船です。東京を出航したのは明治31年(1898年)12月28日のこと。日本近海では何もできない冬の間、小笠原諸島方面に行って漁業調査をし、春に帰国する予定でした。 乗組員は十代の実習生から、50代後半のベテランまで、船長を含めて十六人。しかし翌年(明治32年・1899年)2月には、事故でハワイホノルルに寄港し、船の修理を行っています。 そしてやっと本来の目的のために再出航したのに、今度はパール・エンド・ハーミーズ礁で座礁してしまうのでした。 サンゴ礁に当たった部分が良かったため、船はすぐに沈没しませんでした。 中川船長は非常に冷静で、どこかの島に上陸し救助を待つまでの間に必要になりそうなものを確保するよう乗員に指示。 当座をしのげるだけの水や米、無人島で必要になりそうなスコップや釣り道具などが持ち出されたのでした。 とはいえ、十六人が無人島で生きていくには全く十分とはいえません。飲み水、食べ物は現地調達していくしかないのです。 私だったら出だしから先行きを悲観するところですが、彼ら十六人はすごいのです。 船長はまず、他の十五人に、絶望が一番の敵だと諭します。 そして、みんなで心を合わせること、その上で愉快に、男らしく、毎日を恥ずかしくないように「りっぱな塾か、道場にいるような気もちで、生活しなければならない」と諭すのです。 生死の境目にいてなお「毎日を恥ずかしくないように過ごす」とは、なんと気高いことでしょう。 そのために十六人が誓った4つの約束をご紹介します。

一つ、島で手にはいるもので、くらして行く。

二つ、できない相談をいわないこと。 三つ、規則正しい生活をすること。 四つ、愉快な生活を心がけること。

(須川邦彦『無人島に生きる十六人』 P103、P104より引用)

ただ生き延びればいいというわけではないのですね。

具体的言うと、飲み水や食料確保などの生命維持のため必要なことだけではなく、実習生たちには授業を行っています。その際の工夫がとても愉快。 習字は砂に字を書けばできるけれど、計算が必要な数学にはノートか黒板が欲しいところ。 それには、船から持ち出したシャベルを石盤に見立て、ウニの針を石筆として使ったのですって。よく考えつくものだと思いました。 また、食料の安定供給のために、普段からウミガメを捕まえておき「ウミガメ牧場」を作っていたのも感心しました。たくましい! 亀といえば「亀の甲より年の功」という諺があります。彼らの無人島生活にもそのような例がありました。 沖を通る船を見つけるために建てた塔には、当番が必ず見張りとして立つのですが、一番の年長者が夜中の見張りを買って出ます。 若い実習生たちは当然、体力がある自分たちこそ夜番をすべきだと言うのですが、船長もそれを退けて、年長者に夜中の見張りを任せます。 その理由は、若い子が月光を浴びながら海を見ていると、「もしかしてこのまま二度と国に帰れないのではないか」とセンチメンタルな気分になり、その後鬱のような状態になりがちだから。ベテランたちは経験で知っているのです。 さすがです。 しかし、太平洋の真ん中で、来る日も来る日も沖に船が通るのを待ち続けるのはどれほど精神的に厳しいことでしょう。 実際に彼らが無人島で暮らしたのは3ヶ月なのですが、最初から3ヶ月で見つけてもらえるとわかってのことではありません。 そもそも全く船影が見えません。もし運よく こちらから船を見つけたとしても、向こうに見つけてもらえるかどうかの保証はありません。 もしかしたら一生、誰にも見つけてもらえないかもしれない、そんな状況での生活に、よく耐えることができたものです。 上陸してすぐに船長が言ったように、絶望が一番の敵で、誰か一人でも希望を捨てていたら、3ヶ月ももたなかったかもしれません。 人間、どんな状況になろうとも、命ある限り絶望してはダメだと、教えてもらいました。 ところで、この本の中で私が一番楽しく読んだのは、島にいたアザラシとの交流です。アザラシがまるで犬や猫のように人に懐く様子は、動物好きにはたまらないと思います。 『無人島に生きる十六人』は青空文庫に収録されていますので、スマートフォンやパソコンですぐに読んでいただけます。 【青空文庫】須川邦彦『無人島に生きる十六人』 新型コロナウィルスとの共存を模索する今だからこそ、読んで元気と勇気をもらってください。 無人島に生きる十六人

須川邦彦(著) 新潮社 大嵐で船が難破し、僕らは無人島に流れついた!明治31年、帆船・龍睡丸は太平洋上で座礁し、脱出した16人を乗せたボートは、珊瑚礁のちっちゃな島に漂着した。飲み水や火の確保、見張り櫓や海亀牧場作り、海鳥やあざらしとの交流など、助け合い、日々工夫する日本男児たちは、再び祖国の土を踏むことができるのだろうか?名作『十五少年漂流記』に勝る、感動の冒険実話。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook