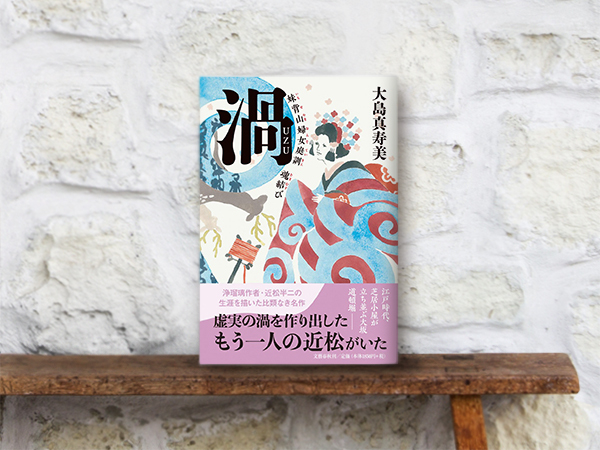

渦 妹背山婦女庭訓 魂結び( 大島真寿美)

|

|

人生には美しいものが必要だ! 渦 妹背山婦女庭訓 魂結び

大島 真寿美(著) 私は10歳から18歳まで日本舞踊(古典)を習っていました。一応名取です。

年に一度の発表会で踊る演目は、本人の年齢やキャラクター、技量に見合ったものを、お師匠さんが決めてくれました。 習い始めた頃は、与えられた演目の振り付けを一生懸命踊るだけだったのだけど、お稽古を重ね、姉弟子さんたちのお稽古を見たり、他の舞踊会や歌舞伎を観に行くうちに、「あれ踊ってみたい」と思う演目ができてくるものです。 私が踊ってみたいと思ったのは『妹背山道行(いもせやまみちゆき)』のお三輪でした。 男女の三角関係が描かれた舞踊ですが、お師匠さんは小学生だった私に、わかりやすいように噛み砕いて説明してくれました。 若干脚色してあるかもしれませんし、子どもの頃の記憶なので、本当のストーリーと違うかもしれませんが、まずは私の記憶の中の日本舞踊『妹背山道行』を聞いてください。 登場人物は3人。求女(もとめ)というイケメンと、杉酒屋の娘 お三輪、そしてお嬢様である橘姫です。

お三輪は求女に恋をしていて、求女もお三輪を憎からず思っています。ところが、求女は密かに仇討ちを企てていて、仇討ちをなしとげる為に、仇の娘である橘姫に恋を仕掛けるのです。 その3人が顔をあわせる舞台は奈良県天理市にある石上神宮。 この神宮の境内で、おだまき(糸巻き)の糸を愛しい人の着物の裾に結ぶと縁が結ばれる……というおまじないを信じて、お三輪は求女を待っています。 ところが、求女は後から現れた橘姫といちゃいちゃした挙句、あろうことか、橘姫の着物に糸を結んでいるではありませんか。 仇討ちのことを聞かされていないお三輪にとって、信じられないような裏切り。お姫様然とした橘姫へジェラシーがメラメラ燃えるところです。 それでもお三輪は一生懸命に求女の着物の裾に糸を結ぼうとします。そんなお三輪を突き飛ばし、橘姫を追って走り去る求女。 花道にハケる前に、立ち止まって振り返った求女が、お三輪に手を合わせ、無言で「すまない」と謝っていることを、突き飛ばされて倒れたお三輪は知りません。 やがて起き上がったお三輪は、ぼんやりと二人の行方を眺めていましたが、 自分のおだまきの糸が切れていることに気がつき、狂乱し、二人の後を追いかけるのでした。 チョーン(拍子木)。 実はこの舞踊に出てくる求女とは中臣鎌足の息子淡海(藤原不比等)で、橘姫の父親は蘇我蝦夷。

天智天皇までが登場する浄瑠璃の一大演目『妹背山婦女庭訓』の一部が舞踊化されたものだとは、子どもの私は全く知らないことでした。 ただ、恋するお三輪の可愛さ、いじらしさ、哀れさが胸に迫り、踊りたい、お三輪を踊りたいと、ずっと思っていたのでした。 その願いは叶わないまま、大学進学を機に日本舞踊をやめた私ですが、私の中でお三輪は特別な女の子のまま。 そんな私ですから、第161回直木賞の受賞作のタイトルが『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』と知って惹きつけられました。 妹背山?お三輪に関係する話かな?これは読まねば。と思いつつ、出版から1年も経ってから読み終えました。 いやー、面白い!面白かった! 江戸時代、儒学者の次男として生まれた近松半二。本名は穂積成章という。浄瑠璃好きの父に連れられ、幼い頃から大阪道頓堀の小屋に出入りするうち、竹本座の座付作者になる。

「近松」を名乗るのは、もちろん近松門左衛門を尊敬してのこと。とはいえ、なかなか満足のいく作品が書けず、悶々とする半二。幼ななじみが歌舞伎の狂言作者として大成していくのに刺激され、なんとかデビューすることができた。 その後、取り憑かれたように作り上げた『妹背山婦女庭訓』は、歌舞伎に人気を奪われ、 傾きかけた浄瑠璃の竹本座の起死回生の人気作品となるのだった……。 (大島真寿美さん『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』を私なりに、かなり大雑把にご紹介しました)

私は舞台が好きです。

リアリティのある芝居から、荒唐無稽な冒険譚、夢のような恋愛絵巻などなど、舞台の上で繰り広げられる物語の美しさにうっとりします。 それを見ることが私の生きがいの一つと言ってもいいでしょう。 それを生み出す人たちの喜び、苦しみ、そして狂気のようなものをこの作品は描ききっています。 近松を名乗りながら、なかなか作品を書けずにいた半二ですが、経験してきたこと、出会った人々、全てが自分の中に取り込まれ熟成された時、大きな作品を書き上げることができます。 よく「人生に無駄な経験は何一つない」というけれど、まさにそんな感じ。 私は浄瑠璃を見たのは数回のみ、歌舞伎は時々見る程度。 浄瑠璃なら太夫さん、歌舞伎は役者さんに注目するばかりで、これまで作者の名前を意識したことがなかったです。(流石に近松門左衛門と鶴屋南北くらいは知っているけど) だから『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で近松半二が生んだ作品名を知り、驚きの連続でした。 まずは『新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)』。 私はこの作品の主人公お光っちゃんが、お三輪の次ぐらいに好き!この作品も、二人の女性と男性の三角関係の話です。 恋敵のお染ちゃんは大店のお嬢。お光は田舎の娘で、結局は許嫁の久松を諦めて髪を下ろし尼さんになるのよね。 近松半二はこういう 庶民的な女の子を描くのが上手だったのね。とはいえ『新版歌祭文』は誰も幸せにならない悲しいお話です。 『奥州安達原』は先代の市川猿之助さん(現 猿翁さん)で見たわ! 他にも『本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)』、『傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)』など、今でも十分に楽しめる作品ばかり。 近松半二すごい! すごいといえば、半二の良き友であり、ライバルである並木正三もすごいです。 彼は戯曲だけではなく、数々の舞台装置を考案しています。その代表格が「盆」、周り舞台です。 毎回大道具さんがトンテンカンテン道具を組み立てて舞台転換していた江戸時代に、舞台にターンテーブルのようなものを仕込んで回し、みるみるうちに別の場面が現れるようにするなんて、すごいものを考え出したものです。 当時のお客さんが驚き喜んだことは、想像に難くありません。半二と正三が二人して、新しい作品や舞台の仕掛けを考えるところは、読んでいてワクワクしました。 しかし、『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び」で描かれるのは、そんな「光」の部分だけではありません。 浄瑠璃作家の近松半二も、歌舞伎作家の並木正三も、虚実ない交ぜにして作品を生み出していくうちに、そこに潜む魔力のようなものに取り憑かれていきます。 確かに、舞台には魔力があり、作り手、演じ手、そして観客までもがその力に翻弄されるような気がします。 もちろん私も魅入られた一人。私が最も感銘を受けた部分は、半二が浄瑠璃の美しさについて語る部分です。 舞台で繰り広げられる人間模様は、醜い争いや行き違い、逃れられない定めなど、悲しみや嘆きや涙の物語。それなのに、なぜこんなにも美しいのだろうと半二は自問します。 そして、汚い現実世界を洗い流して、美に変えて提供するのが浄瑠璃なのだと半二は結論づけます。 そして言うのです。 わしらにはな、こういううつくしいもんが、きっといる。そら、そやろ。そやなかったらやりきれんやろ。わしら、死んでいくんやで。わしら、みんな、遅かれ早かれ、死んでいくんやで。この世におられるんはほんのちょっとやで。醜いだけやったら、やりきれんやないか。

(大島真寿美さん『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』P331より引用)

その通り!!

私もそう思います。 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、エンターテイメントのほとんどが自粛となって、私にとって観劇が生きがいであることに気づかされました。 半二のいう通り、人生にはうつくしいものが必要だ!! ところで、この作品は全編関西弁です。 そして地の文章の中に、ひょいひょい会話文が紛れているという、面白い文体です。 それは、一人で何人ものしゃべり手を演じる落語のよう。いや、浄瑠璃の語りのようと言った方がいいのかな。 ともかく、関西人であれば、イントネーションも含めて、自分の言葉としてスラスラ読め、面白さも倍増することでしょう。 最後に、告白。 お三輪が好きだと言いながら、私は人形浄瑠璃でも、歌舞伎でも、『妹背山婦女庭訓』全編を実際に見たことがないのです。 絶対に見なくては!  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook