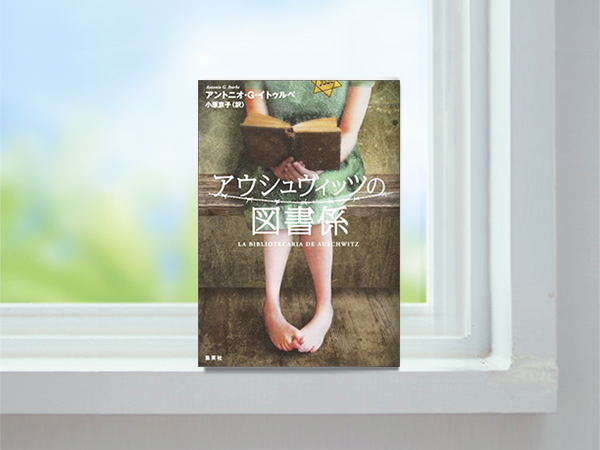

アウシュビッツの図書係(アントニオ・G・イトゥルベ)

|

|

アウシュヴィッツの図書係

アントニオ・G.イトゥルベ(著) この夏、第二次世界大戦中のユダヤ人迫害について描かれた自伝的小説

エリ・ヴィーゼルの『夜』を読んだとき、合わせて読まなくてはと思っていた『アウシュビッツの図書係』をようやく読むことができました。 『夜』の主人公が少年だったのと反対に、『アウシュビッツの図書係』の主人公は少女です。 1944年のアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所にはナチス将校たちが知らない「学校」があった…。ビルケナウ収容所には、ユダヤ人迫害の事実を隠蔽するため、特別な区域「家族収容所」が作られていた。国際機関が査察に来た場合、見せるためのものだ。

通常、労働力にならない子どもは早々にガス室送りなので、収容所に多くの子どもがいるのは極めて珍しいことだった。しかし、その特別区でさえ、入所の際、所持品が没収されるため、普通の生活なら当然あるべきものがほとんどない。 特に禁じられているのは書籍だが、ここでのリーダー アルフレート・ヒルシュは、苦心の末、8冊の本を入手していた。『世界地図』や『モンテ・クリスト伯』、パスツールを描いた『微生物の狩人』などまちまちな分野の本。それらをテキストに、それぞれ知識のある大人が、授業をしていた。また、本がなくても、自分が覚えている物語を語って聞かせる「生きる本」ともいえる人もいた。それがビルケナウ強制収容所の中の「学校」だった。 自分たちの故郷で幸せに暮らしていた頃、好んで本を読んでいなかった子どもたちも、ビルケナウに来てからは本が大好きになった。また、勉強なんて嫌いだった子どもたちも、ここビルケナウでは一生懸命に学んでいた。本や勉強は、たとえひとときでも現実の厳しさを忘れさせてくれるから。世界の地理や生物の授業、語られる物語を聞いているうちは、想像力を飛ばして、どこにでも行けるから。 チェコ出身のユダヤ人少女エディタ、通称ディタは本が大好きだった。だからこの「学校」で、1日の終わりに大切な本を回収し、床下に隠す任務の図書係を買って出た。二度と入手できないであろう大切な本たちは、すでにボロボロな状態。それをなんとか修繕するのもディタの仕事だ。しかし、気まぐれに行われるSSたちの検閲があり、本を持っているところを見つかれば、間違いなく処刑されるであろう、命がけの仕事でもあった。 まだ14歳のディタにとって容易ではない仕事だったが、彼女は決して役目を投げ出そうとはしない。なぜなら「図書館は今や薬箱」だから。そして「もう二度と笑えないと思ったときに、ディタに笑いを取り戻させてくれたシロップを、ちょっぴり子どもたちの口に入れて」あげたかったから。(本文 P280より引用) この小説は、1929年プラハ生まれのユダヤ人女性ディタ・クラウスの実話をもとにして書かれています。

ディタとともに収容所で過ごした人物については、仮名に変えているものもあります。 一方、ルドルフ・ヘス、アドルフ・アイヒマン、ハンス・シュヴァルツフーバー、ヨーゼフ・メンゲレなど、アウシュビッツに勤務していたナチスのSSたちは実名で、その行いも非常に具体的に書かれています。 読んでいて息が詰まりそうになる箇所も多々あり。 しかし、ディタが物語の世界に羽を広げてくれるおかげで、読者もなんとか救われて、次のページに進めるのです。 平和な現代日本においても、読書は、現実から離れしばし夢を(悪い夢の場合もあるけれど)見るひとときをくれます。 ましてや、文字通り地獄のような生活の中では、どれほどの力をくれたことでしょう。 ディタは過酷な収容所内でなんとか生き延び、やはりアウシュビッツから生還した青年と結婚し、80過ぎるまで生き、子や孫にも恵まれました。 だからこそ、後世の人間が、かつてあったこの世の地獄を知ることができるのです。また、そこから学ぶことができるのです。 もちろんディタの向こう側には、生きたくても生きることができなかった、多くの魂があることも忘れてはならないのだと、『アウシュビッツの図書係』は教えてくれるのでした。 ちなみに、先に読んだ『夜』と『アウシュビッツの図書係』は同じ境遇を描きながらも、読者に与える重苦しさ、暗さが全然違います。 『アウシュビッツの図書係』は、時々クスッと笑ってしまう箇所があるんです。 多分それは、主人公ディタの性格によるものだと思います。 もしどちらか一冊を…とおっしゃるなら、『アウシュビッツの図書係』を読まれる方が、精神的に苦しくないと思います。 おせっかいですが、ひとこと添えさせていただきました。 アウシュヴィッツの図書係

アントニオ・G.イトゥルベ(著) 集英社(2016) アウシュヴィッツ強制収容所に、囚人たちによってひっそりと作られた“学校”。ここには8冊だけの秘密の“図書館”がある。その図書係に指名されたのは14歳の少女ディタ。本の所持が禁じられているなか、少女は命の危険も顧みず、服の下に本を隠し持つ。収容所という地獄にあって、ディタは屈することなく、生きる意欲、読書する意欲を失わない。その懸命な姿を通じて、本が与えてくれる“生きる力”をもう一度信じたくなる、感涙必至の大作! 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook