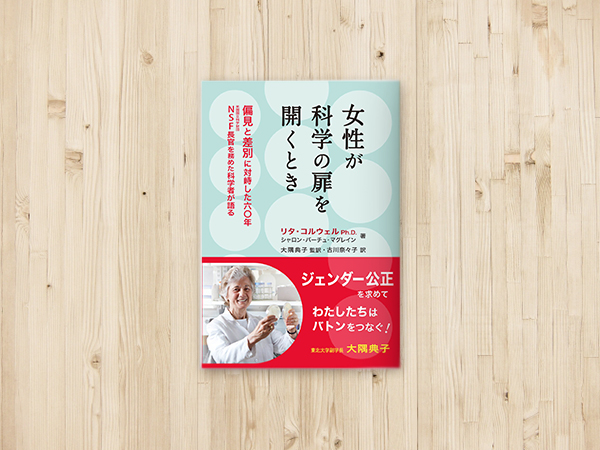

女性が科学の扉を開くとき(リタ・コルウェル)

|

|

壁を穿ち道を拓いた女性科学者からのエール 女性が科学の扉を開くとき

偏見と差別に対峙した六十年 NSF(米国国立科学財団)長官を務めた科学者が語る リタ・コルウェル(著) 原題は “A Lab of One’s Own”、おそらく小説家ヴァージニア・ウルフの講演録 “A Room of One’s Own” (邦題『自分ひとりの部屋』)からとったと思われます。ウルフの著作は、ものを書こうとする女性に立ちはだかる高い壁について書かれています。端的にいえば、それは自分ひとりで創作に没頭できる部屋(Room)と自立できるだけの収入がないことでした。

本書では、RoomがLab(研究室)に置き換わっています。何かを追究しようとする女性たちの苦難は、ウルフの頃から前進したところもあれば、旧態依然としたところもあります。本書の著者リタ・コルウェル博士が60年に渡って歩んできた科学の分野でも同様です。 コルウェル博士は、1934年生まれの微生物学者です。イタリアからの移民で日雇い労働から会社を興した父は、娘に良い教育を受けさせようと、いつも励ましてくれていました。そのおかげで大学にまで進学しましたが、しかし科学教育界には女子を締め出そうとする傾向がたいへん強く、コルウェル博士は何度も何度も苦汁をなめさせられます。 コルウェル博士は、良いポストが得られないため、専攻を変えながらいくつもの研究機関を渡り歩くことになります。彼女の場合は、そのことがのちに学際的で先進的な研究へと実を結んでいきます。しかし、多くの場合、意欲も能力も業績もある女性科学者たちが不当に低い扱いを受けたままになっていたのです。 本書にも、理系女子学生や女性科学者たちが、指導を拒まれたり、助成金をはねつけられたり、賃金や地位の低い職にしか就けなかったり、昇任できなかったり、会議や学会で意見や発表を無視されたりハナから否定されたりした事例が、これでもかというくらい紹介されています。 コルウェル博士は、自身や周囲の女性たちの経験と広範な調査結果から、女性が理系に興味を抱かないとか特性がないという言説はまったく的外れで、アメリカには理系を志す女子はたくさんいるし、既に生物系の博士号取得者の半分は女性であるといいます。問題は、そうした女性たちの専門性を活かす道が閉ざされていることにあり、リケジョを増やすために女子の理系への関心を呼ぶ施策を講じるよりも、出口の側を開かないといけないと主張します。 コルウェル博士も、自身のキャリアを切り拓いていくと同時に、女性を含むマイノリティの科学者のキャリア形成のために奔走されてきました。本書の終盤では、科学の道に進もうとする女性に向けてのアドバイスが記されています。科学を志す人の指針となるのではないかと思います。 特に、本書で何度も語られる「人口の百パーセントから生まれる最良の結果は、人口の五十パーセントから生まれる最良の結果よりもつねに優れている」という信念は明快で心強く、説得力があります。 本書の中間部では、コルウェル博士の専門であるコレラの研究や、2000年代初頭にアメリカ全土を恐怖に陥れた炭疽菌テロ事件解明での活躍が書かれていて非常にエキサイティングです! 無意識のバイアスや差別的な言動(マイクロ・アグレッション)に関する対処法をやさしく説いた森山至貴さんの『10代から知っておきたい あなたを閉じ込める「ずるい言葉」』のブックレビューも併せてどうぞ。続編の『10代から知っておきたい 女性を閉じこめる「ずるい言葉」』もおすすめです。 女性が科学の扉を開くとき

偏見と差別に対峙した六〇年 NSF(米国国立科学財団)長官を務めた科学者が語る リタ・コルウェル (著), シャロン・バーチュ・マグレイン (著), 大隅 典子 (翻訳), 古川 奈々子 (翻訳) 東京化学同人 (2023/11) 米国の女性科学者たちは科学界のジェンダーギャップにどのように向き合い,変えてきたのか。「女の子に科学はムリ」「女子学生に奨学金も修士課程も無駄」…1960年代の米国科学界には著しい性差別があった。そんな時代に科学を志し,NSF初の女性長官となったコルウェル博士が60年にわたって科学界で見聞きした記録 出典:amazon  橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |