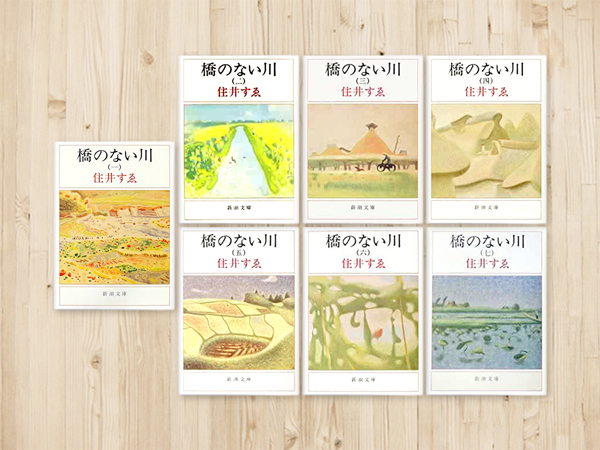

橋のない川(住井すゑ)

|

|

まさに大河小説の名にふさわしい名作 橋のない川

住井すゑ(著) 住井すゑ『橋のない川』(全7部)は、部落差別と水平社の歴史を真正面から描いた大河小説です。著者は、1959年から1992年まで、30余年を費やして本作を書き続けました。

本書を前にすると、そのボリュームとテーマの重さにたじろぎますが、読み始めると、これが予想以上の面白さ。住井さんの滑らかで柔らかな地の文と、登場人物たちの関西弁の言い回しが巧みで、するするするっと読めます。 舞台は奈良盆地。古代の天皇陵が点在する古い歴史をもつ地域です。本書に登場する小森部落は架空の部落ですが、被差別部落の設定で、そこに住む畑中家の兄弟、誠太郎と孝二が主人公です。彼らの幼少期から青年期までの成長をていねいに描きながら、そこに明治41年(1908)から昭和3年(1928)までの20年間の歴史的なできごとが織り込まれていきます。 緻密に練られた構成、ていねいな調査にもとづく記述からは、作家の差別に対する強い憤りと熱い闘志が伝わってきます。読者は、登場人物とともに、差別の実態を知り、差別の根幹について考えることになります。 明治4年(1871)の解放令は、穢多(えた)・非人など賤民とされた身分・職業を平民同様にすると定めました。これによって法的には身分差別が廃止されたのですが、40年近く経っても、被差別部落の人々は、「エッタ」と呼ばれ、変わらぬ差別を受けていました。 誠太郎と孝二の通う尋常小学校でも、貧しさのため小学校に通うことすら困難な小森部落の子らは、侮辱の言葉やものを投げつけられます。 子どもだけではありません。物分かりがよさそうで人情味のある風を装う教師も、被差別部落の子らに対して、僻(ひが)み根性があるから怖がられるのだと、あたかも差別される側に問題があるかのように言い放ちます。 畑中孝二は、利発で優秀で、家族や親戚思い、友だち思いの温厚な少年です。彼は、高等小学校(現在の中学に相当、2年制)に進学します。それくらいの年頃になると、あからさまに侮蔑語やものを投げられることはなくなりますが、心中では蔑まれ、仲間とみなされていないことを彼は察知しています。淡い恋心や期待も無残に踏みにじられますが、母や祖母を心配させまいと心のうちにとどめるエピソードに胸が痛みます。 孝二は、高等小学校卒業後は、家にとどまり農業や履物づくりに従事します。朝から晩まで働きながら、新聞、文学、社会改造を訴える論文を熱心に読みます。ロールモデルとなる同郷の青年たちや、親友や兄と、手紙や対話を通して情報交換し、文字の読めない仕事仲間たちに新聞を読んで聞かせることが日課になります。彼らは、社会の動きを学び、差別とは何か、どのようにして解消するか、徹底的に考え、議論します。 小森部落では、寺の住職を中心に生活改良運動(共同浴場の設営や眼病治療)が進みます。しかし、部落の青年たちは、そうした運動が、差別される側に原因があるという前提に基づいているとして批判的な立場をとります。そして彼らは、全国の被差別者を結集して根本的に差別解消を求める水平社の運動を展開するようになります。 水平社結成後、各地の被差別部落の人々は声を上げるようになります。それでも差別はやみません。一方、時代は国家主義へと進み、主人公らも警察に目を付けられてしまいます。 差別是正を申し入れにいったことが騒擾罪に問われて、孝二らは、監獄に入れられてしまいます。孝二は、獄中でも差し入れの本を熱心に読み、手紙をしたため、その思想や精神を研ぎ澄ましていきます。所長にも一目置かれるようになります。 そんな孝二を信じ、支える祖母や母の毅然とした姿がまた素晴らしいのです。毎日お粥ばかりで、野菜の煮物でもあればごちそうというような暮らしでも、孝二を頼って訪ねてくる若者たちに快く食事を振る舞い、朝鮮人の行商人が来れば値切らずに商品を買うような、貧しくとも心豊かで高潔な女性たちです。 本書は、そうした主人公一家や部落の人々の暮らしをていねいに描きながら、米騒動、シベリア出兵、軍隊での被差別民への虐待行為、米騒動で先陣を張った人物の悲痛な過去、身売りさせられた幼なじみのその後などのエピソードを通じて、天皇制や、格差を生む経済体制の責任を問います。 教科書的な説明だけでは実感を持てない、差別や貧困、社会正義の問題を、現実のものとして、共感しながら考えさせられます。優れた小説のもつ力を感じます。作者は第8部も執筆する予定があったようですが、残念ながら1997年に95歳で亡くなられました。そのため、完結はしていませんが、最終巻となった第7部では、次の世代の子どもたちがたくましく育っていく様子に希望が感じられます。まさに大河小説の名にふさわしい名作です。 橋のない川

住井すゑ(著) 新潮文庫 級友が私だけを避け、仲間はずれにする。差別―その深い罪について人はどれだけ考えただろうか。故なき差別の鉄の輪に苦しみ、しかもなお愛を失わず、光をかかげて真摯に生きようとする人々がここにいる。大和盆地の小村、小森。日露戦争で父を失った誠太郎と孝二は、貧しい暮しながら温かな祖母と母の手に守られて小学校に通い始める。だがそこに思いもかけぬ日々が待っていた。 出典:amazon  橋本 信子

同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |