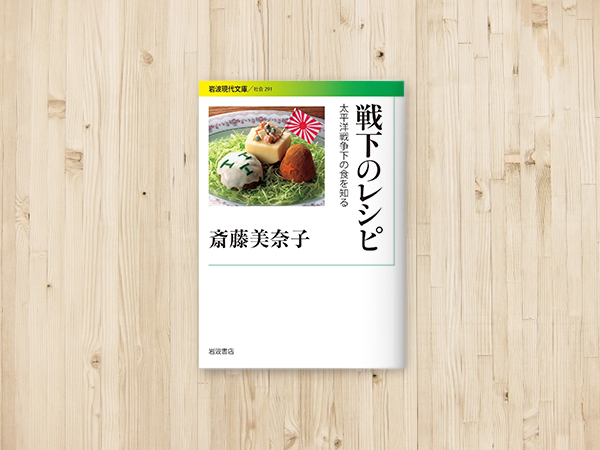

戦下のレシピ(斎藤美奈子)

|

|

「昔のこと」と思っていてはいけない 戦下のレシピ

斎藤美奈子(著) 『戦下のレシピ』は、文芸評論家・斎藤美奈子さんによる、アジア・太平洋戦争下における日本人の食事について書かれた本です。1940年代の婦人雑誌『婦人之友』『主婦之友』『婦人俱楽部』に載った料理のレシピを通して、戦争中の食の世界へ読者を誘います。ていねいな調査にもとづく実証にユーモアと鋭い批判を散りばめた、読みやすくも刺激的な一冊です。

戦争が進むにつれ、用紙不足などで多くの雑誌が休刊、廃刊に追い込まれます。そんななか、敗戦の年まで生き残ったいくつかの婦人雑誌の表紙が、本書冒頭の口絵で紹介されています。これら戦争中の婦人雑誌の表紙には、工具や農具を手にし、キリリとした表情の女性が描かれています。雑誌のなかでは料理や食の工夫に関する記事が多く掲載されていました。 齋藤本の口絵にはカラーページで16ページにわたって、戦下の暮らし、再現された戦下のレシピ、戦下の野菜図鑑(表題は「道端の雑草もイモの蔓も野菜だった」)、戦下の食生活グッズカタログ(表題は「お釜やおひつはあるけどお米がない」)が紹介されます。本文中には、これらの雑誌の中から選び抜かれたレシピが掲載されています。 さて、昭和初期、戦前の日本人は、どのような食卓を囲んでいたのでしょう。都市では白米を主食に、パンやコーヒー、ライスカレーやコロッケといった洋食も普及していました。婦人雑誌では、母親の愛情のあかしとしての家庭料理が紹介されます。これとは対照的に農村部は貧しく、米どころといわれる地域でさえ米だけを主食にできていた農家は少なかったといいます。 昭和十年代初頭、日中戦争の初期の頃は、日本社会はまだまだ「イベント気分」「イケイケ気分」でした。しかし、徐々に暮らしの中に戦争の影が迫ってきます。生産や流通や価格など経済活動が統制され、節米が呼びかけられます。混ぜご飯にして増量したり、代用食といってパンやめんを主食にしたり、満腹感を出せるおかずを取り入れたり、あれやこれやのアイディアが婦人雑誌に登場します。 ところでなぜそれほど節米に励まなくてはいけなかったのでしょう。実は、戦前は空前の米ブームが起こっていて、米飯の消費量が爆発的に増えてました。台湾や朝鮮からの安い米が、その需要を満たしていました。ところが、朝鮮が凶作になり、米不足が起こります。さらに、戦時中は生産力が落ちますし、大量の米の輸送は軍需品の輸入を圧迫します。そのため、米の消費を抑制しようとしたのです。 昭和十年代後半になってくると、米不足はより深刻になり、配給制度が導入されます。さらには米以外の食料品や衣料品、燃料などの生活必需品も配給制になっていきます。といって、十分な数量が支給されるわけではなく、長蛇の列に並んだ挙句、手に入らないということもあったようです。 戦争末期になると、米は手に入らなくなり、どこでも作れるいもやかぼちゃが主食になります。都市の空き地も耕され、日本は「まるでいも畑列島」となります。そして、豆や穀類などを粉にして主食にするようになります。かくして、戦争中の食べ物の代表格として紹介される、粉を水でこねて団子状にして煮た料理「すいとん」が広がったのです。 野菜もあらゆる部位を余さず食べ、煮たり焼いたりせずに生で食べる、茶がらも捨てずに野菜の代わりに食べる、道端の野草や雑草、さらには昆虫もと、サバイバルの様相を呈していきます。こうした生活は戦後も数年間続いたのでした。 斎藤さんは、本書を次のようにしめくくっています。 戦争になれば必ずまた同じことが起きる。戦争の影響で食料がなくなるのではない。食料がなくなることが戦争なのだ。その意味で、先の戦争下における人々の暮らしは「銃後」でもなく「戦時」でもなく「戦」そのものだった。だから「戦時下」ではなく「戦下」のレシピなのである。

…こんな生活が来る日も来る日も来る日も来る日も続くのは絶対に嫌だ! そうならないために政治や国家とどう向き合うかを、私たちは考えるべきなのです。 戦下のレシピ

斎藤美奈子(著) 岩波書店 (2015) 一五年戦争下,途切れることなく刊行された婦人雑誌の料理記事は,銃後の暮らしをリアルに伝える.配給食材の工夫レシピから防空壕での携帯食まで,人々が極限状況でも手放さなかった食生活の知恵から見えてくるものとは? 再現料理もカラーで紹介.「食」を通して「戦争」を考えるための「読めて使える」ガイドブック! 出典:amazon  橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |

OtherBook