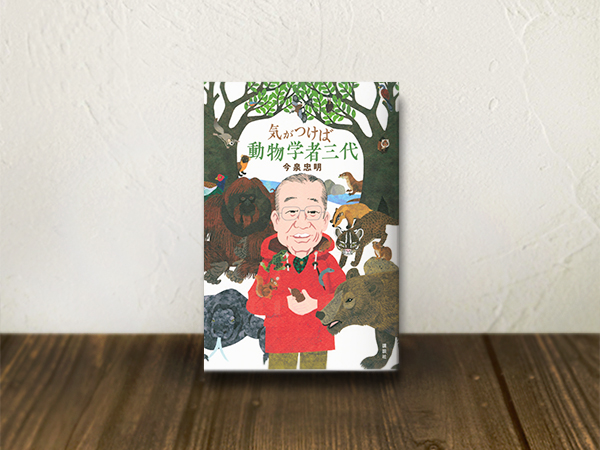

気がつけば動物学者三代(今泉忠明)

|

|

動物学は生き方学かも 気がつけば動物学者三代

今泉 忠明(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。

その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。 2024月5月8日放送の番組では、今泉忠明さんの『気がつけば動物学者三代』(講談社)をご紹介しました。 今泉忠明さんのお父様は博物館で調査や研究をなさる動物学者。 そこに生まれたお兄様も、今泉さんご本人も、そして息子さんもが動物学者ということでこのタイトルが生まれたようです。 仕事を家に持ち帰らない、なんて生き方もあるでしょうが、動物学者となるとそうはいかないでしょうね。 何泊もかけて行うフィールドワーク。仕事と思っていない時に研究のヒントが閃いたり、とにかく「勤務時間」なんて感覚はないと思います。当然、動物を家に持ち帰り昼夜関係なく観察したりすることもあるはず。 ということで、今泉さんが物心ついた時にはすでに、家の中に何か動物がいるのは当たり前でした。 その上に、犬猫を拾ってきたり、昆虫を採ってくるのが子どもというもの。 今泉さんはお母様から、動物や昆虫について「こんなの持って帰ってきたらダメでしょ、捨てて来なさい!」なんてことは一度も言われなかったそうです。 元々優しい方だったそうですし、犬猫昆虫で騒いでいるようなら動物学者の妻なんて務まらないのでしょう。家には絶えず研究のためのネズミや蛇が居るのですから。 今泉さんが少年時代お母様からもらった小言はこれだけ。 「毛虫だけはポケットに入れないで。洗濯するときに大変なんだから」

(今泉忠明さん『気がつけば動物学者三代』 P16より引用)

そんな環境で育った今泉さんは幼い頃から、お父様の研究のお手伝いをするようになります。

お父様はお子さん方に根気よく丁寧に教えてくださったそうで、今泉さんは小学生の頃にはすでにネズミの解剖や標本作りができるようになっていたのだとか。 今泉さんは解剖や標本作りを丁寧に解説してくださっているのですが、私はその部分はちょっと早送りのような状態で読みました。が、ある部分で思わず手を止めてしまいました。 それは骨格標本を作る際のお話。 骨格標本とは、博物館などでよく見える場所に置かれているホネだけの再現像のことです。 どうやって皮や肉を取り除き、あんな綺麗な骨にするのか? なんと、虫を使うというのです。その名はカツオブシムシ。 名前から連想されるでしょうが、鰹節を食べてしまう人間にとって害虫です。ところが、カツオブシムシがタンパク質だけを食べる性質を活かすと、綺麗に骨が残るんですね。 しかも骨と骨を繋いでいる腱は食べないから、骨がバラバラになることもない。この虫の活用を最初に考えた人は天才だと思いました。 動物を捕獲して標本を作ることをかわいそうと言われることがあるそうですが、今泉さんご自身はそうは思わないと書いておられます。 確かに、動物学は好き嫌い、可愛い可愛くないなどの感情で極めるものではないことが、この本を読むとわかります。 動物学の研究にはフィールドワークが欠かせません。山、高原、川、海……いろいろなところに何日も滞在し、来る日も来る日も地道な作業を行うのです。 今泉さんのお父様はお子さんが小さいうちからフィールドワークに連れて行っておられました。 今泉さんはその度に、忙しい作業の中、自然の美しさや動物の不思議さを目の当たりにし、楽しくて仕方なかったそうです。 とはいえ、お父様は楽しいことを体験させるためだけに子どもたちを同行させたのではありません。 大自然の中で遭遇する危険について教え、いかにして自分の安全を確保するかをしっかり教えてくれたのだとか。 最近、公園に遊具がほとんどありません。あれもこれも、子どもが怪我をしてはいけないと撤去されたと聞きます。 だけどそれが本当にいいことなのでしょうか。軽い危険や失敗を体験して初めて、子どもたちはそれを教訓に大きな危険や失敗を回避する能力を身につけるのでは? 今泉さんのお父様の態度を読んでその思いを強くしました。 フィールドワークといえば、面白いエピソードもたくさん書かれていました。 フィールドワークで地面を掘っていて殺人事件の被害者のご遺体を見つけてしまったり、生きるのに疲れて富士の樹海に向かったものの、あまりの寒さに戻ってきた人と遭遇したり。 今泉さんの体験はまるで小説のよう。不謹慎ながら興味深いと思いました。 興味深いといえば、ネズミ・モグラ・コウモリを研究している学者さんが多い理由も面白いです。 草食動物のネズミは牛などの研究に繋がるし、食虫(肉食)のモグラは肉食動物の祖先として、草食肉食両方の特性を持つコウモリはその分岐点として、それぞれ研究が広がっていくからなのだとか。 ネズミやモグラの研究が今の人間の生活に直接役に立つことは少ないかもしれません。 でもいろいろなデータを積み上げて動物の生態や歴史が解明されることが大きな意味で私たちの生活に役立つ日が必ずくると思います。 最後に、私がこの本で最も感銘を受けた部分をご紹介します。 動物は保守的で、今食べている食べ物を守ろうとしますが、縄張り争いに敗れて食べ物がない場所に追いやられた動物は、「今までと同じものが食べたい」などとのんきなことは言っていられません。本当は果物を食べたいのに仕方なく虫を食べる……といったように、変化しないと生き残れないのです。

つまり、居場所を追われた種類の中で生き残ったものが進化をする可能性が高いと考えられます。人間にしても、「森から追いやられた類人猿が草原で暮らすようになったことで進化し、人類になった」という仮説があるほどで、これは動物の進化を調べるにあたって、とても大切なポイントです。 そして、生物界における「強さ」とは、縄張り争いに勝つことなのか、それとも進化することなのか──。 その謎の答えに、僕はいまだにたどり着いていません。 (今泉忠明さん『気がつけば動物学者三代』 P97-98より引用)

長い目で見ると「負け」が敗北とは限らない、何をもって勝ちとするかも答えは一つではないということ。

なんという含蓄の深さ!動物学は生き方学かもしれません。

音声での書評はこちら

【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 気がつけば動物学者三代

今泉 忠明(著) 講談社 ネズミやヘビやコウモリが家の中をウロチョロする動物まみれの僕の家!哺乳類を捕まえるだけでなく、標本作りもマスターした小学生時代!!生態調査に出かけてイリオモテヤマネコやニホンカワウソの撮影に成功!!!でも、調査にのめり込むあまり、命を落としかけたことも数知れず…。まさに“動物一家”。父も兄も息子も動物学者という今泉先生が、自然の中で見て聞いた、生の動物エピソードとともに、動物学者になるまでの道のりをお話しします。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook