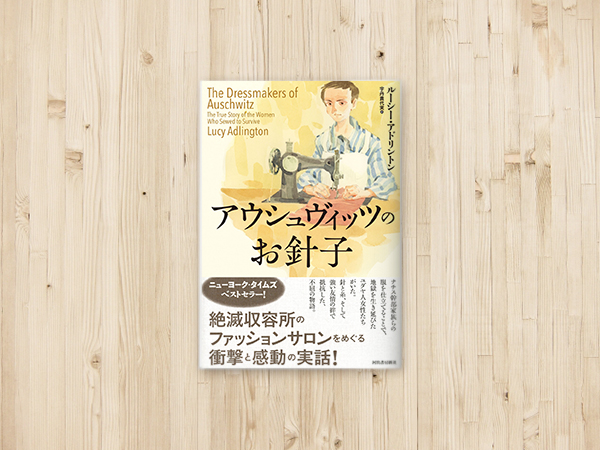

アウシュヴィッツのお針子(ルーシー・アドリントン)

|

|

生死を分けたリーダーの存在 アウシュヴィッツのお針子

ルーシー・アドリントン (著), 宇丹貴代実 (翻訳) アウシュヴィッツのファッションサロン・・・。110万人もの人々が亡くなった強制収容所には、あまりにもそぐわない場所がありました。

著者アドリントン氏はイギリスの服飾史研究家です。彼女は、戦時中の世界各地の繊維製品について執筆するため、ナチ・ドイツの第三帝国とファッション業界との結びつきに関する資料を読んでいて、その存在を知りました。そして、なんと常軌を逸した発想なんだろうと仰天します。 サロンの存在を知った著者は、深く掘りさげて調べようとします。しかし、ごく基本的な情報と、不完全な名前の一覧しか見つかりません。これ以上は無理かとあきらめかけたとき、著者が発表した架空の作業場を舞台にしたヤングアダルト小説が、ファッションサロンのお針子だった人たちの親族の目に留まりました。こうしてお針子本人や家族たちと連絡が取れたのです。 本人や家族から得られた記憶や証言に加え、広く集められた文書や物的証拠をもとに、サロンのお針子たちの歴史をまとめたのが本書です。こまかな場面や会話は創作ではなく、すべて調査にもとづくものだそうです。 ナチは、衣服が引き出す力を認識し、利用しました。例えば集団の誇りとアイデンティティーの強化のために制服を重視しました。ナチ党員は身なりに非常に気を遣いましたし、ナチ上層部の妻たちも常にエレガントで上質な仕立ての服を身にまとっていました。アウシュヴィッツに高級婦人服の仕立て作業場を設けたのも、この収容所の所長ルドルフ・ヘスの妻でした。 アウシュヴィッツのファッションサロンのお針子の大半は、主にチェコスロヴァキアから追放、強制移送されてきたユダヤ人や、フランスなど占領地域から送られてきたコミュニストの非ユダヤ人女性たちでした。 収容所に移送されてきた人々は、丸刈りにされ、私物は一切合切取り上げられ、体に合わないボロボロの衣服や木靴をあてがわれ、まともな食事をとれず、清潔を保つこともままならない状況に追いやられます。 暴力によって統制され、家族や親しい人たちが殺されていくのを見送るしかない日々に、多くの人は心身を疲弊させていきます。生きる気力をなくし、身なりを構わなくなればなるほど監視人の暴力は酷くなり、死へと追いやられていきました。ところが、少しでも身なりを整えて人としての尊厳を保とうとしている人は、多少は暴力を免れたそうです。 そうした気丈な女性の一人が、ナチ幹部の妻たちの衣服を仕立てる仕事に就くことになります。彼女はその仕事ぶりで支配者の信頼を勝ち取り、友人や姉妹たちを一人、また一人とお針子の仲間に加えていきます。お針子らは、他の作業に従事する囚人たちより、少しばかりましな環境で生活できるようになりました。 ときには仕事上の失敗や、病気、絶望など危うい局面に見舞われますが、お針子たちは何としてでも仲間を守り抜こうと支え合います。そこでは生き抜こうとする意思、友情や家族愛、希望や勇気を奮い立たせてくれるリーダーの存在が生死を分けたのでした。 お針子たちのその後については本書でどうぞ。服飾史研究家ならではの衣服や装いに関するていねいな描写、衣服や身だしなみが私たちにもたらす力についての記述も魅力です。 アウシュヴィッツのお針子

ルーシー・アドリントン (著), 宇丹貴代実 (翻訳) 河出書房新社 (2022/5/26) ナチス幹部家族らの服を仕立てることで、地獄を生き延びたユダヤ人女性たちがいた。 針と糸、そして強い友情の絆で抵抗した、不屈の物語。 出典:amazon  橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |