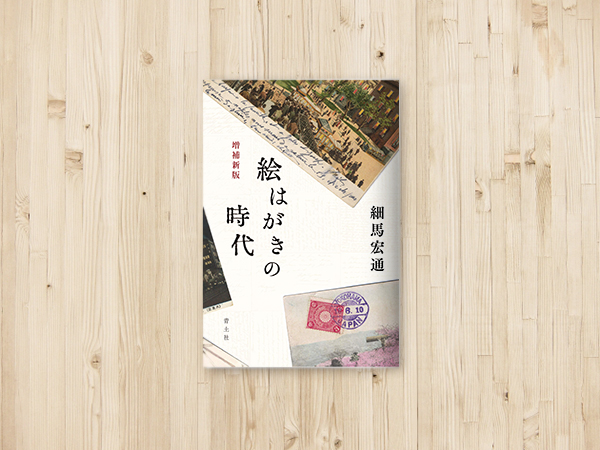

絵はがきの時代(細馬宏通)

|

|

無性に絵はがきを集めたり出したくなる 絵はがきの時代

細馬宏通(著) 世相や表象を伝えてくれるものの一つに郵便資料があります。そのなかでも絵はがきに注目したのが、細馬宏通『絵はがきの時代』です。本書は、絵はがきの起源、19世紀末から20世紀はじめにかけての爆発的な絵はがきブーム、コレクターの熱狂ぶり、絵はがきの素材・印刷・加工技術の発達、さらには差出人や持ち主たちの痕跡に触れる楽しみなどについて、柔らかな文章と豊富な図版で紹介しています。

絵はがきの起こりは、意外にも封書や電報(1844年)よりもずっと後です。私信が隠されないで表に出る郵便はがきは、1869年のオーストリア=ハンガリー帝国で最初に認可されました。販売されるやいなや、最初の3か月で300万枚近くが売れたといいます。 続いて1870年にイギリスでも郵便はがきが認可されると、初年度になんと7500万ものはがきが流通します。アメリカでは1873年に導入され、最初の6か月で6000万枚が販売されました。日本でも、アメリカと同じ1873(明治6)年に郵便はがき(官製はがき)が導入されます。 1870年代に私製はがきに切手を貼って投函することが認められるようになると、さまざまな絵はがきが登場します。紙だけではなくセルロイドのものが作られたり、光に透かして楽しむもの、立体に見えるステレオタイプのものが大流行したりしました。ときどきの先端技術が絵はがきに反映されたようです。 さらに世界的な観光ブーム、博覧会ブームと相まって、記念はがきが大量に刷られるようになりました。例えばアルプスやエッフェル塔に登った人のための絵はがきです。人気の観光地の風景絵はがきは、現地に行ってからでは入手できないこともあるので、出発前に買って持って行くという現象まであったそうです。コレクターも出現し、絵はがき交換や記念スタンプ収集熱が高まります。 日本も例外ではありません。1900年に私製はがきが解禁されると、雑誌の付録に絵はがきが登場します。1904-5年の日露戦争時には、戦地からの軍事郵便が無料になり、これをきっかけに、はがきによるやりとりが急増しました。戦役記念絵はがきも発行され、これに記念スタンプを押してもらおうとする人びとで郵便局には長蛇の列ができたそうです。 日露戦争時には、日本各地に8万人近いロシア俘虜が収容されました。彼らにも陸軍省から絵はがきが支給されます。日本での「良きくらしぶりを見せて降伏をうながそう」としたのです。絵はがきによる情報戦ですね。 まちかどにも絵はがき屋がたくさん現れます。設備投資がほとんどいらないので、手軽に始められる商売だったようです。竹久夢二らのイラスト絵はがきも人気を博しました。1905年9月に発表された各国の絵はがき消費量をみると、日本の年間流通量は4億枚を超えていて、アメリカよりも多く、イギリスに迫る勢いだったそうです。 ところで、明治期の絵はがきには、ある特徴があります。洪水など災害の状況を写した写真絵はがきが大変多いのです。今の感覚からすると、ちょっと意外な題材ですね。 明治期には写真付の新聞がすでに発行されていましたが、新聞や雑誌の印刷は画質が低く、細部がつぶれてしまっていました。これに対して写真絵はがきは、コロタイプ印刷を用いていて、印刷が非常に鮮明だったのです。 新聞ほどの速報性はないものの、災害発生から一週間程度で届く写真はがきは、災害の状況を知らせるメディアとして、おおいに活用されたのです。 この事実にたいへん興味をそそられていたところ、滋賀県愛荘町立歴史文化博物館で開催されている「絵葉書でたどる近代旅行記」展(2022年1月8日~3月21日)で、コロタイプ印刷の写真はがきを見ることができました。たしかに、ものすごく鮮明でした! 同展覧会では、日本の名所を描いた絵葉書のほか、海外旅行者用のパンフレット(満州や平壌、京城(現在のソウル)など)や地図などが展示されています。国宝や重要文化財を所蔵する金剛輪寺の境内にあります。ブログに見学記を載せていますので、そちらもご覧ください。 この本を読んでいると、無性に絵はがきを集めたり、出したりしたくなりました。メールやSNSがない頃は、せっせと手紙やはがきを書いたものです。コロナが終息したら、旅先から自宅に絵はがきを送るなんてこともしたいですね。 少々手に入りにくいですが、「考現学」で有名な今和次郎(こん わじろう)氏の『絵葉書通信 欧州紳士淑女以外―今和次郎見聞野帖』(萩原正三編、柏書房 1990年)もおすすめです! 1930(昭和5)年3月から10か月間、欧州とアメリカを視察旅行した際に家族に出した350通あまりの絵葉書と、写真、スケッチをまとめた本です。 絵はがきの時代

細馬宏通(著) (増補新版 青土社 2020年) 近代の視覚技術を集大成したメディアとしての絵はがき。その誕生から、旅行と蒐集、消印と投函、ピンポンとの意外な関係、爆発的日本ブームまで。手彩色、透かし絵、3Dなど稀少品の数々を紹介しながら世界の絵はがき史をふりかえり、メディアと身体との関係に新たな光を投げかける。待望の増補新版。 出典:amazon  橋本 信子

同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |