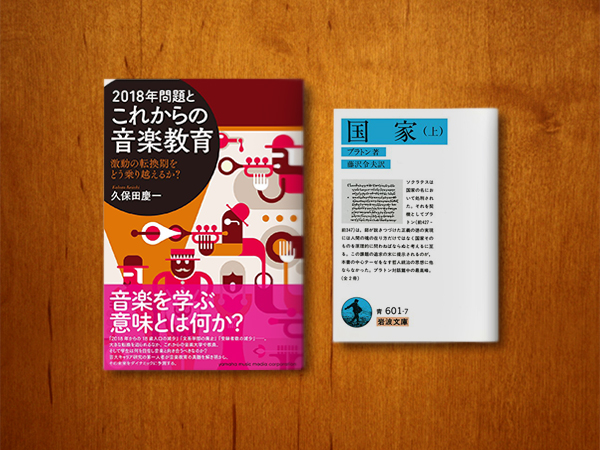

2018年問題とこれからの音楽教育(久保田慶一)

|

|

音楽はなぜ必要なのか? 2018年問題とこれからの音楽教育

久保田慶一(著) 国家 プラトン(著) 2018年問題って聞いたことありますか?

これは、大学入学を迎える人口が大幅に減少することを指します。 子どもが減っているのは周知のことですが、私立大学、特に音楽学部にとっては未来の明るい話ではありません。 今、音楽教育はその存在意義を見つめる必要に迫られています。 一昔前、夕方になると住宅街にはピアノの音が鳴り響く…。 そんな日常がありました。ピアノがステータスシンボルだった時代です。 (「2018年問題とこれからの音楽教育」本文p.135より) 「音楽大学を卒業してどうなるのですか?」 音楽大学受験を希望する高校生やその保護者の方々を対象にした大学説明会や進学ガイダンスで、特に保護者の方々からしばしば質問されるのが、「音楽大学を卒業してどうなるのですか?」という問いです。… 音楽大学の学部を卒業しただけでは、音楽家にもなれない、「音楽で飯が喰えない」となると、どんな就職先があるのかと、本人ならずとも高い学費を支払う保護者の方が不安に思うのは当然でしょう。 音楽家にとって、経済的自立は一つの課題です。

しかし、その前にまず考えるべきことがあります。 〝音楽はなぜ必要なのか?〟 私は音楽教育をただの情操教育として位置付けるべきではないと考えます。 自分が悩み苦しんでいたとき、ある言葉に出会い、運命が開けました。 (「国家」本文p.218より) リズムと調べというものは、何にもまして魂の内奥へと深くしみこんで行き、何にもまして力づよく魂をつかむものなのであって、人が正しく育てられる場合には、気品ある優美さをもたらしてその人を気品ある人間に形づくり、そうでない場合には反対の人間にするのだから。 ソクラテスは、「音楽こそがあらゆる芸術の中で最上級である」と遺しています。

そして、「音楽を学んだものこそが国家を成す」と締めくくるのです。 この思想が自分の中に降りた時、サーッと心の靄が晴れました。 何事も、揺らがない根幹を作ることが大切に思います。 覚悟を決めて人生を歩めば力強く前進できる。 運命を掴む感覚は「音楽」に教えてもらったようです。 2018年問題とこれからの音楽教育

久保田慶一(著) ヤマハミュージックメディア 音楽を学ぶ意味とは何か?「2018年からの18歳人口の減少」「文系学部の廃止」「受験者数の減少」-。大きな転換を迫られるなか、これからの音楽大学や教員、そして学生は何を目指し音楽と向き合うべきなのか?音大キャリア研究の第一人者が音楽教育の真髄を解き明かし、その未来をダイナミックに予測する。 出典:楽天ブックス 国家(上)改版(岩波文庫) プラトン (著), 藤沢 令夫 (翻訳) 岩波書店 ソクラテスは国家の名において処刑された。それを契機としてプラトン(前427-前347)は、師が説きつづけた正義の徳の実現には人間の魂の在り方だけではなく国家そのものを原理的に問わねばならぬと考えるに至る。この課題の追求の末に提示されるのが、本書の中心テーゼをなす哲人統治の思想に他ならなかった。プラトン対話篇中の最高峰。出典:楽天ブックス  植木 美帆

チェリスト 兵庫県出身。チェリスト。大阪音楽大学音楽学部卒業。同大学教育助手を経てドイツ、ミュンヘンに留学。帰国後は演奏活動と共に、大阪音楽大学音楽院の講師として後進の指導にあたっている。「クラシックをより身近に!」との思いより、自らの言葉で語りかけるコンサートは多くの反響を呼んでいる。 HP:http://www.mihoueki.com BLOG:http://ameblo.jp/uekimiho/ ⇒PROページ ⇒関西ウーマンインタビュー記事 |