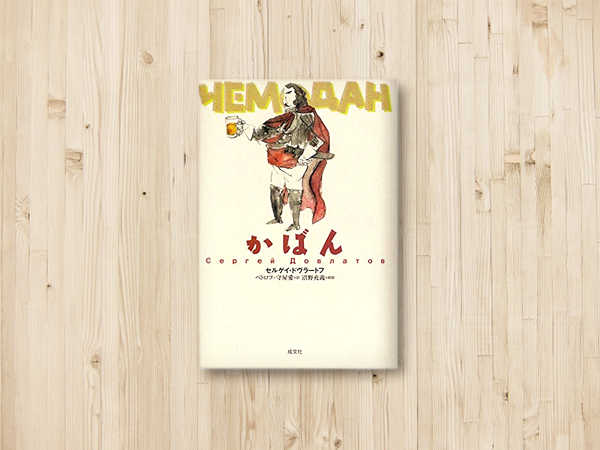

かばん(セルゲイ・ドヴラートフ)

|

|

「もの」の伝える力、放つ力は大きい かばん

セルゲイ・ドヴラートフ(著) セルゲイ・ドヴラートフ(1941-90)は1978年にアメリカに亡命したロシア出身の作家です。旧ソ連邦内ではほとんど作品を活字にすることができず国外で発表していましたが、ペレストロイカ以後はソ連でも作品が「解禁」され、人気が沸騰しました。

いまでは、その作品はもはや「現代の古典」であるとも称されています。2018年には彼を主人公にした映画「ドヴラートフ」も制作されました。 彼の作品には、いずれも自伝的な要素が盛り込まれているようですが、作品ごとに微妙に内容が異なっており、まったくの事実が書かれているわけではなさそうです。 『かばん』も、自伝的なエピソードからなる短編集です。ユーモアのある、軽くて簡潔な文体で、くすっと笑いながら読みました。 ロシアからアメリカに亡命した反体制作家が故郷から持ち出したかばんに入っていた、他人から見ればたいした価値もない「ものたち」にまつわる思い出が一つ一つ語られます。 1960~70年代のソ連が舞台ですが、正面切って体制を批判するものではありません。ハチャメチャだけど愛すべき人々が活躍するお話です。出てくる人たちが、なんだかんだ理由をつけてウォッカやビールをあおっているのがロシアらしいです。 一番印象に残ったのは、「フェルナン・レジェのジャンパー」です。 売れない作家である「ぼく」は、家族ぐるみで親交のあった国民的俳優の未亡人ニーナ・チェルカーソワから、パリ土産として古びたジャンパーを譲り受けます。なぜこんなくたびれたものをと思ったら、なんとフランスで活躍した画家フェルナン・レジェの遺品でした。 それはニーナから「ぼく」の話を聞いたレジェ未亡人が、「ぼく」にと言って譲ってくれたものでした。レジェは遺言で妻に「あらゆるならず者の友となれ」と言っていたそうなのです。 ニーナは、「ぼく」を小さいときからかわいがってくれていました。チェルカーソフ家の息子は物理学を専攻し、エリート街道を順調に歩んでいましたが、「ぼく」の方は作家と言えるのかどうかという不安定な状態でした。 でも、元女優でインテリな未亡人は、文学や美術の話し相手になった「ぼく」のことを認め、レジェの言う「ならず者」として気にかけてくれていたのです。ことごとくニーナの好む作家や画家を否定的に評する「ぼく」の青くさいところも含めて。 「ぼく」はその後、このジャンパーを擦り切れるまで愛用しました。 さて、私もレジェの絵は好きですが、ここで登場するとは思いませんでした。ところで私はレジェの絵をいつ、どの機会に見たのだったろうと過去の記録を探してみました。すると、古いファイルのなかから展覧会で買った絵葉書と、チラシやチケットが見つかりました。 やはり資料は残して整理しておくものだと思いました。ファイルには、すっかり忘れていた展覧会や音楽会、映画の資料もたくさん収められていて、それらに関する記憶もよみがえってきたのです。 この作品中の「ぼく」も、亡命したあと、唯一持ち出したかばんのことはしばらく忘れていました。でもそれを引っ張り出したとき、次々に故郷での出来事が郷愁とともに蘇ってきたのです。 写真やビデオを撮るよりも、目で見て記憶に焼き付けるべきだとも言われます。でも人間は、「もの」なしで、どれほど記憶を残せるのでしょうか。 「思い出そうとする機会」がなければ、思い出すことはないし、記憶は薄れるばかりだということを、私はファイルをめくっていて痛感しました。 ここ数年、歴史をどう伝えていくかということに関心を持って、現場や博物館を訪れています。そういったところでもやはり「もの」の伝える力、放つ力は大きいと感じます。 出来事のあった現場(物理的な空間)や個々の「もの」が今なお存在していること、そしてそれらに触れられる(手で直接触れなくても)ことは、記憶や歴史を残すうえでとても重要なことなのだと再認識したのでした。 かばん

セルゲイ・ドヴラートフ (著) ペトロフ=守屋 愛 (翻訳) 成文社 (2000/12) なんでまたこんなところに紛れ込んじゃったんだ。アメリカに亡命する際に、ソ連から持って出た思い出の品々。そして、それらにまつわる、滑稽で痛切なエピソードの数々―。作家自身が最も愛した作品の本邦初訳。 出典:amazon  橋本 信子

同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |

OtherBook