HOME

![]() 魚森 理恵さん(照明デザイナー)

魚森 理恵さん(照明デザイナー) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)

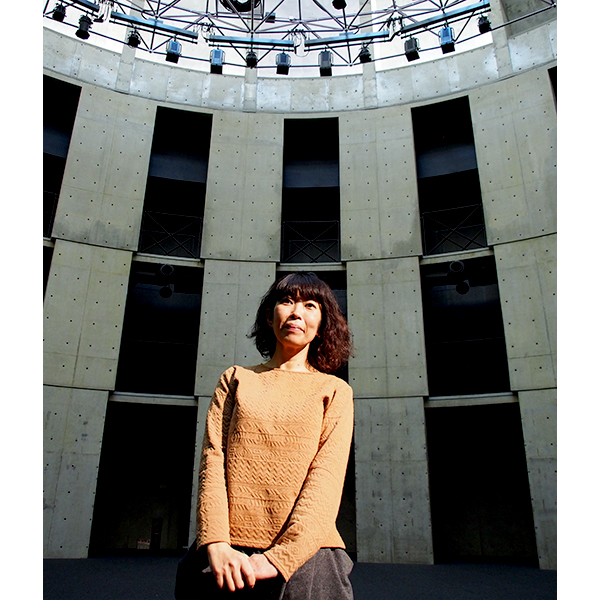

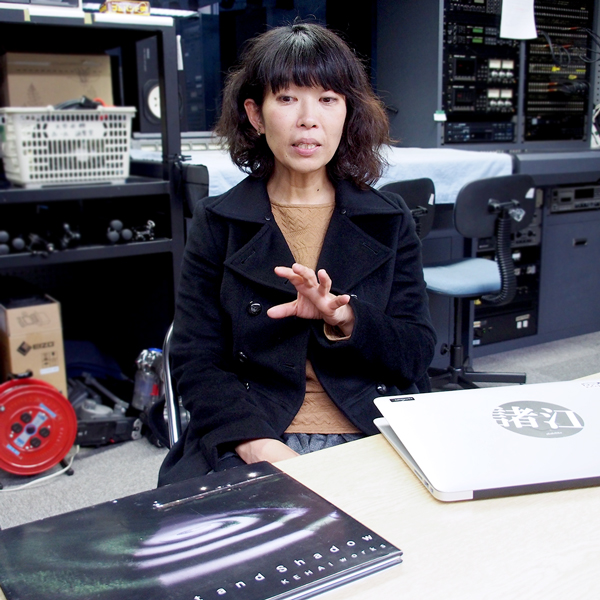

魚森 理恵さん(照明デザイナー)

自分の感受性は自治したい

魚森 理恵さん

照明デザイナー

照明デザイナー

さまざまな表現を光で照らすことを生業とする魚森理恵さん。演劇や音楽ライブ、展覧会など、ジャンルレスに活動し、「照明デザイナー」として活動されています。

もともと舞台照明ではなく、光そのものに興味を持ったことが出発点という魚森さん。演出家やアーティストと一緒に思考のプロセスを積み重ねて、「素材として光を用いて暗示/明示する」ことをテーマに、さまざまな手法を用いています。

一方で、舞台照明の現場では「長年培われてきた手法を効率的にクリアすることが善」とされる場合も多く、さまざまな表現手法が考えられる中で「なぜその手法を選ぶのか」という思考のプロセスを経たいという自身の考えとは真逆でしんどかったと振り返ります。

どのようにして自分が大事にしたいことを守り、自身の専門性や独自性を切り拓くことができたのでしょうか。

もともと舞台照明ではなく、光そのものに興味を持ったことが出発点という魚森さん。演出家やアーティストと一緒に思考のプロセスを積み重ねて、「素材として光を用いて暗示/明示する」ことをテーマに、さまざまな手法を用いています。

一方で、舞台照明の現場では「長年培われてきた手法を効率的にクリアすることが善」とされる場合も多く、さまざまな表現手法が考えられる中で「なぜその手法を選ぶのか」という思考のプロセスを経たいという自身の考えとは真逆でしんどかったと振り返ります。

どのようにして自分が大事にしたいことを守り、自身の専門性や独自性を切り拓くことができたのでしょうか。

自分と他者や物事との接触面から生み出されるもの

子どもの頃から絵を描いたり、美術科のある高校に進学したりなど、魚森さんのベースには美術があるそうですね。

母が画家で、創造的な活動が自然と起こる家庭だったので、私にとって絵を描くことは日常でした。ただ、絵より図を描くことのほうが好きかもしれないと、高校生の時に気づいたんです。

クラスメイトには、自分の中から描きたいものが溢れる人もいて、羨ましく思うこともありましたが、私は自分から描きたいという衝動がありませんでした。

一方で、課題やテーマをもらえれば描けますし、自分が感じたことを説明したり、問われたことにわかりやすく答えたり、覚えておいたりするために図を描くことは無限にできるなと思いました。

子どもの頃から絵を描き終わったら「自分の絵はいらない」と思っていたのは、自分が描いた絵よりも、他者が見せてくれた絵のほうがおもしろかったからです。「自分の中にはないもの」だから、興味深かったんだと思います。

図を描くことのほうが好きというのも結局、図は自分から生み出されるものではなく、自分と他者や物事との接触面から生み出されるものだからです。

今も、光をデザインしていくプロセスで、自分と、他者や物事との接触面から生み出されるものをおもしろがっています。

そんな自分の興味や得意が、光をつくることとすごくフィットしたんだと思います。

クラスメイトには、自分の中から描きたいものが溢れる人もいて、羨ましく思うこともありましたが、私は自分から描きたいという衝動がありませんでした。

一方で、課題やテーマをもらえれば描けますし、自分が感じたことを説明したり、問われたことにわかりやすく答えたり、覚えておいたりするために図を描くことは無限にできるなと思いました。

子どもの頃から絵を描き終わったら「自分の絵はいらない」と思っていたのは、自分が描いた絵よりも、他者が見せてくれた絵のほうがおもしろかったからです。「自分の中にはないもの」だから、興味深かったんだと思います。

図を描くことのほうが好きというのも結局、図は自分から生み出されるものではなく、自分と他者や物事との接触面から生み出されるものだからです。

今も、光をデザインしていくプロセスで、自分と、他者や物事との接触面から生み出されるものをおもしろがっています。

そんな自分の興味や得意が、光をつくることとすごくフィットしたんだと思います。

光に興味を持つきっかけは何だったのですか?

大学2年生から3年生にかけて、いくつかの出来事や発見、気づきなどが重なり、光をつくることと出会いました。

芸術大学に進学し、彫刻にもトライした結果、私がしたいのは「絵でも立体でもない」と思い至ったので、2年生の後半から写真や映像など、メディアアートの領域について学べる構想設計専攻に進みました。

白黒写真の暗室でフォトグラム作品をつくったり、アニメーションをつくったり、立体物に映像の光を当てるインスタレーションをしたり。その中で、心を掴まれたのは、暗室で光を灯して写真を焼くプロセスそのものでした。

赤い光に満ちた暗室の中で、引き伸ばし機にフィルムをセットして印画紙に光を当てると像が浮かび上がってくる。印画紙の上に直接、物を置いて感光させると、光が多く当たった部分は黒く、当たらなかった部分は白く残る。

そういった現象を見て、「光ってすごい!」「自分の感覚と、光と、何かとの接触面でおもしろいことが起こるぞ」と思ったんです。

芸術大学に進学し、彫刻にもトライした結果、私がしたいのは「絵でも立体でもない」と思い至ったので、2年生の後半から写真や映像など、メディアアートの領域について学べる構想設計専攻に進みました。

白黒写真の暗室でフォトグラム作品をつくったり、アニメーションをつくったり、立体物に映像の光を当てるインスタレーションをしたり。その中で、心を掴まれたのは、暗室で光を灯して写真を焼くプロセスそのものでした。

赤い光に満ちた暗室の中で、引き伸ばし機にフィルムをセットして印画紙に光を当てると像が浮かび上がってくる。印画紙の上に直接、物を置いて感光させると、光が多く当たった部分は黒く、当たらなかった部分は白く残る。

そういった現象を見て、「光ってすごい!」「自分の感覚と、光と、何かとの接触面でおもしろいことが起こるぞ」と思ったんです。

当時参加していた芸大ミュージカルグループで、客席からリハーサルを見た時、光を当てる角度や色、影の出し方、暗闇のつくり方などによって、時間も空間も風景も変わって見えることに驚きました。

また、舞台に2人立っていたとしても、光を1人だけに当てれば、「もう1人は見えない=いない」という表現もできます。照明によって、さまざまな意図や意味を持たせることができるんだと思いました。

そんなふうに光に興味を持ち始めていたところに、2年生の時に「現代芸術論」の授業で、 光を観るという意味での「観光」という講義を受けます。

人間が初めて得た人工光は焚火であり、煮炊き・暖房・照明の3つの機能を兼ね備えたものでしたが、そこから照明の機能が独立したのがたいまつ。以降、ロウソク、ランプ、ガス灯、電灯と発明されていき、芸術を照らすようになったという照明の歴史にただただ感動。

さらに光への志向を決定的づけたのは、光と知覚をテーマにした作品をつくるアーティストのジェームズ・タレルの展覧会に行ったことです。

「自然光や人工光などの光が、展示室奥に仮設した壁の隙間から漏れ出て、室内全体を満たす作品」や「展示室の天井に額縁のような四角い穴が開いていて、空を切り取った作品」など、光を計画してつくることによって、光を素材とした芸術表現になり得るんだと実感しました。

この時、光に一生かけて取り組んでもいいかもしれないと、心が決まったんです。

また、舞台に2人立っていたとしても、光を1人だけに当てれば、「もう1人は見えない=いない」という表現もできます。照明によって、さまざまな意図や意味を持たせることができるんだと思いました。

そんなふうに光に興味を持ち始めていたところに、2年生の時に「現代芸術論」の授業で、 光を観るという意味での「観光」という講義を受けます。

人間が初めて得た人工光は焚火であり、煮炊き・暖房・照明の3つの機能を兼ね備えたものでしたが、そこから照明の機能が独立したのがたいまつ。以降、ロウソク、ランプ、ガス灯、電灯と発明されていき、芸術を照らすようになったという照明の歴史にただただ感動。

さらに光への志向を決定的づけたのは、光と知覚をテーマにした作品をつくるアーティストのジェームズ・タレルの展覧会に行ったことです。

「自然光や人工光などの光が、展示室奥に仮設した壁の隙間から漏れ出て、室内全体を満たす作品」や「展示室の天井に額縁のような四角い穴が開いていて、空を切り取った作品」など、光を計画してつくることによって、光を素材とした芸術表現になり得るんだと実感しました。

この時、光に一生かけて取り組んでもいいかもしれないと、心が決まったんです。

光への興味が、舞台照明につながったんですね。

舞台照明だったのは、身のまわりにメンターがいたのが、舞台照明の方々だったからです。もし、建築照明や照明器具のデザインが一番身近なご縁だったら、そちらに進んでいたと思います。

照明について学びたいと、京都芸大の講堂にいらっしゃった松田先生のもとへ。そのつながりから、同じく大学に講師でこられていた、照明家の岩村原太先生とも出会います。

先生方には学外の劇場などさまざまな現場に同行させてもらい、実践の中で照明の知識や技術を教えてもらうようになったんです。

他大学の舞台芸術団体とも交流ができたので、さまざまな大学の公演に関わるようになりました。照明に興味のある仲間とのネットワークもでき、「今週はここね」「来週はあそこね」と芋づる式にあちらこちらへ。

そうするうち、照明会社との接点ができて現場に行くようになりました。フリーランスで舞台照明をしていた先輩が仕事として依頼してくれたことをきっかけに、個人でも仕事を受けるようになっていったんです。

大学卒業後は複数の舞台照明の会社でのフリーランスの仕事と、個人での照明デザインの仕事の両方を数年間続けた後、個人での仕事に重点をシフトしました。

照明について学びたいと、京都芸大の講堂にいらっしゃった松田先生のもとへ。そのつながりから、同じく大学に講師でこられていた、照明家の岩村原太先生とも出会います。

先生方には学外の劇場などさまざまな現場に同行させてもらい、実践の中で照明の知識や技術を教えてもらうようになったんです。

他大学の舞台芸術団体とも交流ができたので、さまざまな大学の公演に関わるようになりました。照明に興味のある仲間とのネットワークもでき、「今週はここね」「来週はあそこね」と芋づる式にあちらこちらへ。

そうするうち、照明会社との接点ができて現場に行くようになりました。フリーランスで舞台照明をしていた先輩が仕事として依頼してくれたことをきっかけに、個人でも仕事を受けるようになっていったんです。

大学卒業後は複数の舞台照明の会社でのフリーランスの仕事と、個人での照明デザインの仕事の両方を数年間続けた後、個人での仕事に重点をシフトしました。

思考のプロセスを積み重ねることで、広がる可能性

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

たとえば、夕陽のシーンがあるとして、「夕陽ですね。わかりました」と、アンバー色の光を当ててもひとまずは成立します。

でも、夕陽の色も角度も明るさも、自然がつくり出す光景には無限の階調があります。具象的に捉えるのか、抽象化するのか。夕陽の存在を明示するのか、在るけれど観客の目には映らないものとして暗示し、言葉で夕陽を語るのか。それだけ、さまざまな方法が考えられます。そういう可能性を飛び越えて経験則が先立つと、お互いにアップデートが起こらないですよね。

どうすれば最適か、どうすれば更に表現の可能性を広げられるかを吟味せず、「セオリー化された手法を効率的にクリアすることが善」という現場が多くありました。現代美術から光を志向した私にとっては真逆とも言える考えだったので、とてもしんどかった時期があります。

セオリー化された手法とは、長年培われてきた「先人の知恵」であり、デザイン的なプロセスを踏まなくても、知っていたらうまくいく手法のことです。

手法を学び、それが最適であると吟味するプロセスがあれば、セオリーと新しいアイデアを交差させてアップデートすることができますので、蓄積された知恵を学んで、現在と照らし合わせていくことも、もちろん必須だと思っています。時代とともに最適解は変動するので。

セオリー化された手法でハイクオリティに成立する作品もたくさんあります。ただ、私としては誰かが経験済みのことも自問自答して試行錯誤していきたいし、無限にある手段の中から一つひとつの現場でどの手段が最善かを問いたいとの想いがあるんです。

結果的によく使われる手法になったとしても、その手段が最善という結論にたどり着くまでに思考のプロセスがないと、いろんな可能性を奪ってしまうと思うんです。

でも、夕陽の色も角度も明るさも、自然がつくり出す光景には無限の階調があります。具象的に捉えるのか、抽象化するのか。夕陽の存在を明示するのか、在るけれど観客の目には映らないものとして暗示し、言葉で夕陽を語るのか。それだけ、さまざまな方法が考えられます。そういう可能性を飛び越えて経験則が先立つと、お互いにアップデートが起こらないですよね。

どうすれば最適か、どうすれば更に表現の可能性を広げられるかを吟味せず、「セオリー化された手法を効率的にクリアすることが善」という現場が多くありました。現代美術から光を志向した私にとっては真逆とも言える考えだったので、とてもしんどかった時期があります。

セオリー化された手法とは、長年培われてきた「先人の知恵」であり、デザイン的なプロセスを踏まなくても、知っていたらうまくいく手法のことです。

手法を学び、それが最適であると吟味するプロセスがあれば、セオリーと新しいアイデアを交差させてアップデートすることができますので、蓄積された知恵を学んで、現在と照らし合わせていくことも、もちろん必須だと思っています。時代とともに最適解は変動するので。

セオリー化された手法でハイクオリティに成立する作品もたくさんあります。ただ、私としては誰かが経験済みのことも自問自答して試行錯誤していきたいし、無限にある手段の中から一つひとつの現場でどの手段が最善かを問いたいとの想いがあるんです。

結果的によく使われる手法になったとしても、その手段が最善という結論にたどり着くまでに思考のプロセスがないと、いろんな可能性を奪ってしまうと思うんです。

「思考のプロセスがないと、いろんな可能性を奪ってしまう」とは?

料理を例にすると、イメージしてもらいやすいかもしれません。たとえば、みそ汁をつくる時、だし入りみそを使うか、だしから取るかで、つくり方も出来上がりも変わってきます。

だし入りみそを使えば、簡単においしいみそ汁をつくることができます。一方で、だしから取るとなれば、水は水道水か天然水か、だしはカツオか昆布か煮干しかシイタケか組み合わせか、みそは米か麦か豆か、具は何を入れるかなど、さまざまな選択肢が出てきます。

もちろん、おいしいだし入りみそを作れるならいいんですが、それを他の作り手が使うと、可能性を広げるプロセスを省略することになります。

その一つひとつの選択肢において、「麦みそが好きな人に、どうしたら豆みそもいいなと思ってもらえるだろうか」とさまざまな角度から考えたり、議論の中で「みそ汁にトマトを入れてみると、意外とおいしいかもしれない」というアイデアが飛び出したりして、発想の転換が起こっていきます。

シンプルな豆腐とワカメのみそ汁だって、煮干しのはらわたをちゃんと取るなど、つくるプロセスを丁寧にすることで、いつもよりおいしく出来上がるかもしれません。

そんなふうに、いろんな選択肢が出てくる分、可能性が広がっていきます。作品制作に関わるチーム全体で議論が生まれ、深掘りされていくものがあるので、作品や表現が深まることも。

個人としては経験が蓄積され、ものごとを知覚し判断する自らのものさしを磨いたり、「次回はこんなことをしてみたらどうだろう?」と次の一歩につながったりなど、自分を進化させることにもなります。

だし入りみそを使えば、簡単においしいみそ汁をつくることができます。一方で、だしから取るとなれば、水は水道水か天然水か、だしはカツオか昆布か煮干しかシイタケか組み合わせか、みそは米か麦か豆か、具は何を入れるかなど、さまざまな選択肢が出てきます。

もちろん、おいしいだし入りみそを作れるならいいんですが、それを他の作り手が使うと、可能性を広げるプロセスを省略することになります。

その一つひとつの選択肢において、「麦みそが好きな人に、どうしたら豆みそもいいなと思ってもらえるだろうか」とさまざまな角度から考えたり、議論の中で「みそ汁にトマトを入れてみると、意外とおいしいかもしれない」というアイデアが飛び出したりして、発想の転換が起こっていきます。

シンプルな豆腐とワカメのみそ汁だって、煮干しのはらわたをちゃんと取るなど、つくるプロセスを丁寧にすることで、いつもよりおいしく出来上がるかもしれません。

そんなふうに、いろんな選択肢が出てくる分、可能性が広がっていきます。作品制作に関わるチーム全体で議論が生まれ、深掘りされていくものがあるので、作品や表現が深まることも。

個人としては経験が蓄積され、ものごとを知覚し判断する自らのものさしを磨いたり、「次回はこんなことをしてみたらどうだろう?」と次の一歩につながったりなど、自分を進化させることにもなります。

「思考のプロセスが重要視されない現場が多かった」とのこと。それが大きな流れであれば、自分がその流れに合わせてしまう可能性もあったのではないでしょうか。そうではなく、自分が大事にしたいことを守り抜けたのはなぜですか?

大学卒業後まもなくは知識や技術を身につけることに集中するあまり、光のことを忘れかけていたことがあります。でも、先生方や先輩方、仲間と会って話す中で、「そうだ。こういうことが大事だよな」と思い出せたから、忘れずにすみました。

先生方や先輩方に声をかけていただいた現場に行くと、文脈を知らないとびっくりするくらい飛躍した話をしていて、この場には見えていないプロセスを経て作品をつくっていることを実感するんです。

そもそも私が興味があるのは、照明ではなく、光。形はないけれど、表現を伝える時に大きな影響力を持つ光は、丁寧に扱わないと作品を壊してしまいかねないので、光をつくるプロセスを大事にできる現場にいないと、私自身が壊れてしまうという危機感を持ちました。

その頃の仕事のメモには、現場で学んだことのほかに、「楽屋から差し込んだ光が美しい」「自然光を浴びるのは大事」といったこともたくさん書いていたのを思い出します。

自分の感受性は自治したいと、いつも念じています。

先生方や先輩方に声をかけていただいた現場に行くと、文脈を知らないとびっくりするくらい飛躍した話をしていて、この場には見えていないプロセスを経て作品をつくっていることを実感するんです。

そもそも私が興味があるのは、照明ではなく、光。形はないけれど、表現を伝える時に大きな影響力を持つ光は、丁寧に扱わないと作品を壊してしまいかねないので、光をつくるプロセスを大事にできる現場にいないと、私自身が壊れてしまうという危機感を持ちました。

その頃の仕事のメモには、現場で学んだことのほかに、「楽屋から差し込んだ光が美しい」「自然光を浴びるのは大事」といったこともたくさん書いていたのを思い出します。

自分の感受性は自治したいと、いつも念じています。

いくらでも自由にも、不自由にもなれる

魚森さんが手掛けられたお仕事をいくつか教えてください。

この写真は「キツネの嫁入り」という京都を拠点に活動するバンドのライブ時のものです。

キツネの嫁入りは、豊かな情感と鋭い痛烈さを表裏に抱えた詩情を持つバンドで、曲調も幅広く、変拍子やプログレッシブな楽曲など様々です。作品の中には景色が強く浮かぶ曲が多く、都市のイメージが特に強いので、人工の光を抽象化する試みをしました。

エマージェンシーシートは、災害などの緊急時に用いる防寒・防熱シートで、彼らの音楽から想起する様々な対比を示せる、という話になったんです。

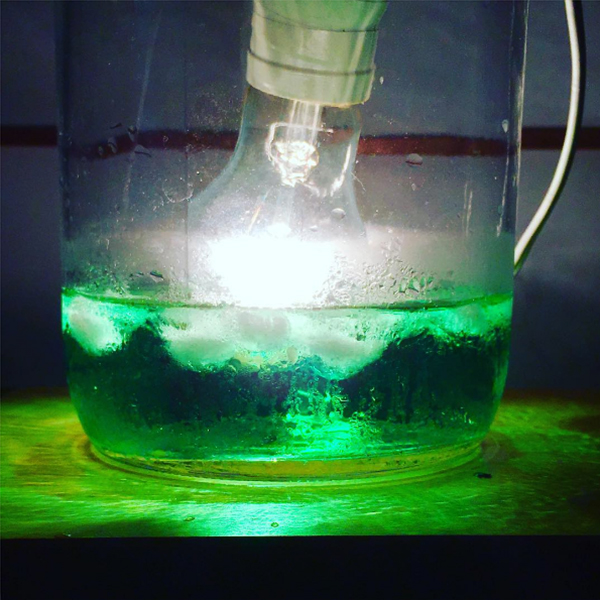

次に、この写真は音楽家のやぶくみこさんのライブのために実験した時のものです。打ち合わせした時に時間の経過で光が変わる、自然現象をプログラムするような環境をつくりたいね、という話になりました。

エマージェンシーシートは、災害などの緊急時に用いる防寒・防熱シートで、彼らの音楽から想起する様々な対比を示せる、という話になったんです。

次に、この写真は音楽家のやぶくみこさんのライブのために実験した時のものです。打ち合わせした時に時間の経過で光が変わる、自然現象をプログラムするような環境をつくりたいね、という話になりました。

1時間という時間の中で、自然現象として変化していく光をつくるにはどうしたらいいのだろうと考えて注目したのが、電球です。実験を重ね、熱で氷が溶けて水に変わっていく中で、光の様相や模様も変化する仕掛けにしました。

最初は白くてぼんやりとした光だったのが、氷が水になって、電球そのものの鋭い光が差し込んだり、中に仕込んでいた食用色素の緑色の光が漏れ出たり、たまにカランという氷の音が聞こえたりというふうになりました。

ミュージシャンの和紗さんの9周年ライブのラストシーンでは、劇場の一辺が鏡になっているのを利用して、お客さんに携帯電話のライトを光らせてもらって、劇場空間全体が宇宙空間のように星できらめく演出を提案し、予想を超える効果と一体感を実現しました。

別のライブでは、自分で育てたツタで作ったランプシェードや植木で木漏れ日を表現し、ライブ後にその植物たちを植え替え育て、増やしていく、というアクションを行いました。

参加したパフォーマンス作品の中には、結果的に、その場にある蛍光灯をそのまま使うことにしたこともありました。長い時間をかけて話し合い、「この作品は光を足し算で加える行為をなくしたほうがいい」という結論に達したからです。思考と実験のプロセスを経ないとわからないことでもありました。

最初は白くてぼんやりとした光だったのが、氷が水になって、電球そのものの鋭い光が差し込んだり、中に仕込んでいた食用色素の緑色の光が漏れ出たり、たまにカランという氷の音が聞こえたりというふうになりました。

ミュージシャンの和紗さんの9周年ライブのラストシーンでは、劇場の一辺が鏡になっているのを利用して、お客さんに携帯電話のライトを光らせてもらって、劇場空間全体が宇宙空間のように星できらめく演出を提案し、予想を超える効果と一体感を実現しました。

別のライブでは、自分で育てたツタで作ったランプシェードや植木で木漏れ日を表現し、ライブ後にその植物たちを植え替え育て、増やしていく、というアクションを行いました。

参加したパフォーマンス作品の中には、結果的に、その場にある蛍光灯をそのまま使うことにしたこともありました。長い時間をかけて話し合い、「この作品は光を足し算で加える行為をなくしたほうがいい」という結論に達したからです。思考と実験のプロセスを経ないとわからないことでもありました。

劇場などにすでにある照明機材を使ってお仕事されているイメージを持っていたのですが、それだけに限らず、さまざまな手法で表現されているのですね。そういったアイデアはどこからくるのでしょうか。演出家やアーティストなどと打ち合わせする時、どんなことを大切にされていますか?

私は目線も意識も私1人分しか持ち合わせていませんが、自分が照らした作品はたくさんの目と意識に触れることになるので、客観と主観を、俯瞰と凝視を何度も行き来しながら練り上げて、出会ったアーティストとその作品を大切に照らしたい、一緒につくるみんながうまくいくように仕事がしたいと、いつも思っています。

そのためにも、ご一緒する方々には、作品だけでなく、これまでやこれからの活動について、できるだけ丁寧に話を掘り下げて聞きます。

初めて依頼してくださった方には、最初に「どうして私に依頼してきたのか」を確認します。「こんな照明にしたい」という具体的なプランがあって、その通りに実現してくれる人を探している場合など、「私じゃなくてもいいと思います」と断ることが結構あるからです。

あと、最初から舞台照明の話はしません。舞台照明の話から始めてしまうと、舞台照明のことしかできなくなってしまうからです。いくらでも自由にも、不自由にもなれるので、広くて大きなところからいろいろな話をして、光を使ってできることの可能性を探っていきたいと思っています。

究極、私は舞台照明自体にはあまり興味がないんです。もちろん、ご縁があったことを感謝していますが、光のことをずっと考えて生きていく方法の一つとして、照明の仕事をしています。

そのためにも、ご一緒する方々には、作品だけでなく、これまでやこれからの活動について、できるだけ丁寧に話を掘り下げて聞きます。

初めて依頼してくださった方には、最初に「どうして私に依頼してきたのか」を確認します。「こんな照明にしたい」という具体的なプランがあって、その通りに実現してくれる人を探している場合など、「私じゃなくてもいいと思います」と断ることが結構あるからです。

あと、最初から舞台照明の話はしません。舞台照明の話から始めてしまうと、舞台照明のことしかできなくなってしまうからです。いくらでも自由にも、不自由にもなれるので、広くて大きなところからいろいろな話をして、光を使ってできることの可能性を探っていきたいと思っています。

究極、私は舞台照明自体にはあまり興味がないんです。もちろん、ご縁があったことを感謝していますが、光のことをずっと考えて生きていく方法の一つとして、照明の仕事をしています。

舗装されていない道を冒険して切り拓いて

根源にあるのは、光への興味。光をつくることと出会われて20年ほど、そこはずっと変わらないのですね。

たとえば、この部屋の照明を消灯した状態で、赤っぽい夕陽を5分ほど見ます。その後、点灯して蛍光灯を見ると、通常は白く見える光が青く見えるんです。それくらい、人間の色への知覚は常に変動しています。

また、景色を見る時、視覚は全景から何かを選び取って見ているものです。その選び取った理由をたどると、その時々の状況や心理状態はもちろん、子どもの頃の体験など、その人自身の人生とつながっていることがあります。

光を観察して思考していくことは、そういった揺らぎのある人間の知覚や、それによって呼び起こされるものなどもひっくるめてのことなので、果てしないんです。

それに学生の頃から身近には、川の水面を見ながら「水面の光の視覚の選択性について考えています」など刺激的な視点をくれる照明仲間がいましたから、上には上がいるなって(笑)。

また、景色を見る時、視覚は全景から何かを選び取って見ているものです。その選び取った理由をたどると、その時々の状況や心理状態はもちろん、子どもの頃の体験など、その人自身の人生とつながっていることがあります。

光を観察して思考していくことは、そういった揺らぎのある人間の知覚や、それによって呼び起こされるものなどもひっくるめてのことなので、果てしないんです。

それに学生の頃から身近には、川の水面を見ながら「水面の光の視覚の選択性について考えています」など刺激的な視点をくれる照明仲間がいましたから、上には上がいるなって(笑)。

近い将来実現したいことを教えてください。

今は経験以前に情報がたくさん手に入り、失敗を回避して「ひとまずクリア」しやすい世の中です。

私が大学生の頃といえば、インターネットが普及しておらず、何かを始めるにしても、自分自身と自分が出会ったもの、触れ合ったものの中にしか、ヒントはありませんでした。

時間がかかったり、失敗したりしながら、自分で試行錯誤して、まるでけもの道を冒険して切り拓いていく感じがあったと思います。

かつては、何か行動を起こす時は、シンプルで強い動機や気持ちを伴うものだったから、けもの道を自力で切り拓いて行き着いた自分の「秘境」と社会を、自由に行き来できたように思うんです。

それが今や、誰かの経験さえも情報として溢れ出し、かつてはけもの道だった道も舗装されて、自分の秘境を行き来するルートを見失いそうな気がしています。

だからこそ、自分が大事にしていきたいことをきちんと大事にしなきゃという気持ちになっているんです。

また、昔撮った写真を見ていると、今はデジタルカメラ時代になって、枚数も気にせず、気軽にシャッターを押せて便利だなと思う半面、フィルムカメラ時代には1枚1枚をもっと大事に撮っていたことを思い出します。

かつては、バスに乗っていて「このフィルムの最後の1枚を使っても、どうしても撮りたい」と引き返して撮影したような、かけがえのない機会と瞬間を大切にする強い気持ちがありました。簡単的な行動は簡単な結果しか生まないから、あの当時のスピリットを残しておきたいとも思うんです。

そのためにも今、自分の作品をつくることが必要なのかもしれないと思っています。

私が大学生の頃といえば、インターネットが普及しておらず、何かを始めるにしても、自分自身と自分が出会ったもの、触れ合ったものの中にしか、ヒントはありませんでした。

時間がかかったり、失敗したりしながら、自分で試行錯誤して、まるでけもの道を冒険して切り拓いていく感じがあったと思います。

かつては、何か行動を起こす時は、シンプルで強い動機や気持ちを伴うものだったから、けもの道を自力で切り拓いて行き着いた自分の「秘境」と社会を、自由に行き来できたように思うんです。

それが今や、誰かの経験さえも情報として溢れ出し、かつてはけもの道だった道も舗装されて、自分の秘境を行き来するルートを見失いそうな気がしています。

だからこそ、自分が大事にしていきたいことをきちんと大事にしなきゃという気持ちになっているんです。

また、昔撮った写真を見ていると、今はデジタルカメラ時代になって、枚数も気にせず、気軽にシャッターを押せて便利だなと思う半面、フィルムカメラ時代には1枚1枚をもっと大事に撮っていたことを思い出します。

かつては、バスに乗っていて「このフィルムの最後の1枚を使っても、どうしても撮りたい」と引き返して撮影したような、かけがえのない機会と瞬間を大切にする強い気持ちがありました。簡単的な行動は簡単な結果しか生まないから、あの当時のスピリットを残しておきたいとも思うんです。

そのためにも今、自分の作品をつくることが必要なのかもしれないと思っています。

意外です。これまでお話をうかがってきた中で、魚森さんは、自分の大事にしたいことを大事にされ、専門性も独自性も確立されているという印象を持ったのですが・・・・・・

さまざまな人たちと関わりながら、思考のプロセスを積み重ね、自分のしたいことをしてきたという実感はあります。

でも、私自身もインターネットなどで情報を開いてきたところが多く、いつのまにか舗装された道の上に立っているような。また、慌ただしい日々の中で、自分の秘境がどこにあるのかを見失っているような感覚があるんです。

私が言う「秘境」とは、自分の表現と自分の居場所を探っていた若い頃の、散らかった部屋みたいなところで、自分が影響を受けたものや心動かされたもの、好きだったもの、想い、希望、創作物、今抱えているものなどが雑然とあるところ。そこに行くと、自分が本当に大事にしたいものがわかり、進むべき方向性が見えてくるところです。

娘を見ていると、「小学校では先生の言うことを聞いて勉強しているのに、家でしているこの創造的活動は何なんだ!」と、思わず「師匠!」と呼んでしまうくらい、心揺さぶられることをしています。

遊びと学びの境目がない、人に評価されなくても自分が大事にしたいことを頑張るということでしょうか。

「自分の作品を」と思ったのは、4年前に現代美術作家の方々に声をかけていただいて参加したグループ展で、光と時間についてのインスタレーション作品をつくった時に、自分の秘境と行き来できた感覚があったからです。

作品をつくることを通して、自分の秘境に帰り、自分のことを振り返ったり見つめ直したりすることから始めないと、先に進めないという感じがしています。

でも、私自身もインターネットなどで情報を開いてきたところが多く、いつのまにか舗装された道の上に立っているような。また、慌ただしい日々の中で、自分の秘境がどこにあるのかを見失っているような感覚があるんです。

私が言う「秘境」とは、自分の表現と自分の居場所を探っていた若い頃の、散らかった部屋みたいなところで、自分が影響を受けたものや心動かされたもの、好きだったもの、想い、希望、創作物、今抱えているものなどが雑然とあるところ。そこに行くと、自分が本当に大事にしたいものがわかり、進むべき方向性が見えてくるところです。

娘を見ていると、「小学校では先生の言うことを聞いて勉強しているのに、家でしているこの創造的活動は何なんだ!」と、思わず「師匠!」と呼んでしまうくらい、心揺さぶられることをしています。

遊びと学びの境目がない、人に評価されなくても自分が大事にしたいことを頑張るということでしょうか。

「自分の作品を」と思ったのは、4年前に現代美術作家の方々に声をかけていただいて参加したグループ展で、光と時間についてのインスタレーション作品をつくった時に、自分の秘境と行き来できた感覚があったからです。

作品をつくることを通して、自分の秘境に帰り、自分のことを振り返ったり見つめ直したりすることから始めないと、先に進めないという感じがしています。

kehai(2016)

魚森理恵さん

京都市立芸術大学美術学部構想設計専攻卒業後、照明デザイナーとなる。 表現素材としての光を暗示的/明示的に扱い、表現を上質に発現させるためのデザイン活動を行う。kehaiworksとして舞台芸術・音楽ライブ・美術展示などの照明を手掛けるほか、光と知覚をテーマにしたワークショップやパフォーマンス、作品制作も行う。akakilike(アカキライク)メンバー。京都精華大学と京都市立芸術大学で非常勤講師を務める。

HP: https://kehaiworks.themedia.jp/

Instagram: kehaiworks

(取材:2020年12月/撮影場所:京都市立芸術大学 大学会館ホール・講堂)

「自分の感受性は自治したい」「いくらでも自由にも、不自由にもなれる」「自分で試行錯誤して、まるでけもの道を冒険して切り拓いていく感じ」といった魚森さんのメッセージが、心に残っています。

自分が大事にしたいことを大事にするために、行動を起こしたり、修業すべきことと自分が大事にしたいこととのバランスをとったり。最近も「自分の秘境を見失っているんじゃないか」という危機感から、自分の作品づくりに取り組もうとされているほか、発信するSNSを絞ったり、投稿内容を厳選したりなど、情報として流してしまわないようにされているとのこと。

何もせずに自分の感受性や大事にしたいものは守れないということを、魚森さんのお話をうかがって思いました。

魚森さんは、自分が大事にしたいものは何かを常に確認し、小さな積み重ねも含めて試行錯誤されているからこそ、専門性や独自性につながっていて、そんな日々の積み重ねによって「帰れる場所=自分の秘境」があるから、自分がしたいことの方向性を見失わずにもいられるのだと思います。

HP: 『えんを描く』

自分が大事にしたいことを大事にするために、行動を起こしたり、修業すべきことと自分が大事にしたいこととのバランスをとったり。最近も「自分の秘境を見失っているんじゃないか」という危機感から、自分の作品づくりに取り組もうとされているほか、発信するSNSを絞ったり、投稿内容を厳選したりなど、情報として流してしまわないようにされているとのこと。

何もせずに自分の感受性や大事にしたいものは守れないということを、魚森さんのお話をうかがって思いました。

魚森さんは、自分が大事にしたいものは何かを常に確認し、小さな積み重ねも含めて試行錯誤されているからこそ、専門性や独自性につながっていて、そんな日々の積み重ねによって「帰れる場所=自分の秘境」があるから、自分がしたいことの方向性を見失わずにもいられるのだと思います。

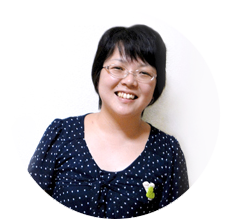

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』