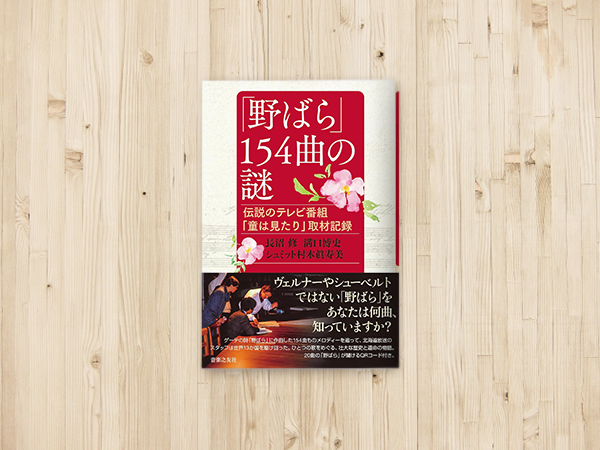

「野ばら」154曲の謎(長沼 修 他)

40年前のドキュメンタリー番組が生き返る

「野ばら」154曲の謎

伝説のテレビ番組「童は見たり」取材記録

長沼 修 (著), 溝口 博史 (著), シュミット 村木眞寿美 (著)

伝説のテレビ番組「童は見たり」取材記録

長沼 修 (著), 溝口 博史 (著), シュミット 村木眞寿美 (著)

童(わらべ)はみたり 野なかの薔薇 … (近藤朔風訳)

多くの方になじみがある歌曲「野ばら」。弾むような明るいシューベルトのメロディを思い浮かべる方もあれば、ゆったりとしたヴェルナーの美しいメロディに親しまれてきた方もあるでしょう。

「野ばら」は、ドイツの文豪ゲーテの詩によるものですが、一説には、シューベルトやヴェルナーの作曲したもの以外に150を超える曲がつけられているといいます。

本書は、そんな「世界最大のヒット曲『野ばら』の謎を追う」テレビ番組(HBC北海道放送)の取材記録を書籍化したものです。といっても最近の番組ではありません。取材は1986年に始まり、1987年10月に放送されました。今から40年近く前のことです。

取材班は「野ばら」の楽譜を収蔵する資料館や関連施設を訪ねて世界各地を回りました。当時まだ共産圏だった東ドイツやポーランド、ソ連といった国々にも行きますが、冷戦時代ですからそうそう自由に取材できません。西側の報道機関が大量の機材を抱えてこれらの国に出入国するには、煩雑な手続きや厳しい検査が必要でした。国境越えにはかなりの緊張が伴ったようです。

その苦労が実って、番組は全国的に反響を呼び、文化庁芸術作品賞ほか数々の賞も得ました。全国で「野ばら」ブームが起き、「野ばら」にまつわるコンサートや作曲コンクールも多数開催されたそうです。いまも、高校の音楽教科書にはシューベルトとヴェルナーの「野ばら」が掲載され、ひとつの詩に複数の異なるメロディがあることを通して表現の多様性を学ぶという教材に使われていますが、これも番組が貢献できたことのひとつと本書の著者は自己評価されています。

さて、その「野ばら」取材記を読むと、へえ~そうだったんだ!と驚く事実が次々に現れます。「野ばら」の歌詞は一番だけ読めば、少年が野で見つけた花を謳った瑞々しい歌に思えます。しかし歌はその後、少年が花を我が物にしようとする、花はそれに抵抗して少年を刺そうとするが、少年は手折ってしまう…と続きます。花は女性の隠喩なのです。実際、ゲーテは21歳の頃に18歳の少女に恋するのですが、突如、彼女の元から去ってしまいます。ずいぶん年月が経ってから、この自ら断ち切った恋を謳ったのが「野ばら」だったのです。

実は、この詩はゲーテの完全オリジナルというわけではく、民謡で歌われていたよくあるモチーフなのだそうです。とはいえ、ゲーテが作った詩は大変完成度が高かったため、世界中でメロディがつけられたわけです。

ところで、たくさん作られた「野ばら」のうち、私はシューベルト版が真っ先に思い浮かぶのですが、ゲーテは気に入っていなかったとか。取材班が各地で町の人に「野ばら」を歌ってみてといったときもヴェルナーのメロディを口ずさむ人が多かったそうです。ヴェルナーのメロディがとりわけ普及したのはなぜか。それも本書で紹介されています。

日本での受容についても面白いことがわかります。日本では明治期に西洋音楽を導入し、愛唱歌集が編まれます。そのひとつにヴェルナーの「野ばら」のメロディも選ばれます。ところが、歌詞はまったく新しく作られました。ゲーテの詩だと恋愛が想起されるからです。ゲーテの詩に近い近藤朔風による訳詞が登場するのは明治も末のことだそうです。

謎といえば、日本でのみ歌われているメンデルスゾーン作曲とされる「野ばら」が存在するという話もあります。いったい、いつどういう経路でメンデルスゾーン作として伝わったのかは、まだはっきりしないそうです。とっても気になります!

ゲーテ作の「野ばら」の詩はドイツ語圏を越え、他言語に訳されて曲がつけられていきます。ポーランドや南コーカサスのアルメニアのように、他民族による支配や虐殺を経験した国では、自民族の言語で歌い続けていこうとする作曲家の思いが反映されているようです。

本書には、たくさんの「野ばら」を聴き比べられるよう、主なものを収録した動画に飛べるQRコードもついています。ぜひ聴きながら読み進めてください。

テレビ番組は多くの人の手とお金をかけて制作された貴重な記録であり作品でありながら、のちにアクセスしたくてもできなくなるものが多数です。本書の元となった番組を映像で見たいなぁ…と思って検索したら、横浜にある公益財団法人 放送番組センター/放送ライブラリー で視聴できそう!

とはいえ、遠方だとそう簡単に見に行くことはできませんし、そもそも過去にどんな番組が作られたかを知る機会自体が少ないですよね。本書のように、後日談も加えて書籍化することで、成果が半永久的に残り、多くの人の目に触れるようになるのは喜ばしいことですね。

なお、上記の放送ライブラリーでは、以前に紹介した『放射線を浴びたX年後』の元となった番組も保存公開されているようです。

「野ばら」は、ドイツの文豪ゲーテの詩によるものですが、一説には、シューベルトやヴェルナーの作曲したもの以外に150を超える曲がつけられているといいます。

本書は、そんな「世界最大のヒット曲『野ばら』の謎を追う」テレビ番組(HBC北海道放送)の取材記録を書籍化したものです。といっても最近の番組ではありません。取材は1986年に始まり、1987年10月に放送されました。今から40年近く前のことです。

取材班は「野ばら」の楽譜を収蔵する資料館や関連施設を訪ねて世界各地を回りました。当時まだ共産圏だった東ドイツやポーランド、ソ連といった国々にも行きますが、冷戦時代ですからそうそう自由に取材できません。西側の報道機関が大量の機材を抱えてこれらの国に出入国するには、煩雑な手続きや厳しい検査が必要でした。国境越えにはかなりの緊張が伴ったようです。

その苦労が実って、番組は全国的に反響を呼び、文化庁芸術作品賞ほか数々の賞も得ました。全国で「野ばら」ブームが起き、「野ばら」にまつわるコンサートや作曲コンクールも多数開催されたそうです。いまも、高校の音楽教科書にはシューベルトとヴェルナーの「野ばら」が掲載され、ひとつの詩に複数の異なるメロディがあることを通して表現の多様性を学ぶという教材に使われていますが、これも番組が貢献できたことのひとつと本書の著者は自己評価されています。

さて、その「野ばら」取材記を読むと、へえ~そうだったんだ!と驚く事実が次々に現れます。「野ばら」の歌詞は一番だけ読めば、少年が野で見つけた花を謳った瑞々しい歌に思えます。しかし歌はその後、少年が花を我が物にしようとする、花はそれに抵抗して少年を刺そうとするが、少年は手折ってしまう…と続きます。花は女性の隠喩なのです。実際、ゲーテは21歳の頃に18歳の少女に恋するのですが、突如、彼女の元から去ってしまいます。ずいぶん年月が経ってから、この自ら断ち切った恋を謳ったのが「野ばら」だったのです。

実は、この詩はゲーテの完全オリジナルというわけではく、民謡で歌われていたよくあるモチーフなのだそうです。とはいえ、ゲーテが作った詩は大変完成度が高かったため、世界中でメロディがつけられたわけです。

ところで、たくさん作られた「野ばら」のうち、私はシューベルト版が真っ先に思い浮かぶのですが、ゲーテは気に入っていなかったとか。取材班が各地で町の人に「野ばら」を歌ってみてといったときもヴェルナーのメロディを口ずさむ人が多かったそうです。ヴェルナーのメロディがとりわけ普及したのはなぜか。それも本書で紹介されています。

日本での受容についても面白いことがわかります。日本では明治期に西洋音楽を導入し、愛唱歌集が編まれます。そのひとつにヴェルナーの「野ばら」のメロディも選ばれます。ところが、歌詞はまったく新しく作られました。ゲーテの詩だと恋愛が想起されるからです。ゲーテの詩に近い近藤朔風による訳詞が登場するのは明治も末のことだそうです。

謎といえば、日本でのみ歌われているメンデルスゾーン作曲とされる「野ばら」が存在するという話もあります。いったい、いつどういう経路でメンデルスゾーン作として伝わったのかは、まだはっきりしないそうです。とっても気になります!

ゲーテ作の「野ばら」の詩はドイツ語圏を越え、他言語に訳されて曲がつけられていきます。ポーランドや南コーカサスのアルメニアのように、他民族による支配や虐殺を経験した国では、自民族の言語で歌い続けていこうとする作曲家の思いが反映されているようです。

本書には、たくさんの「野ばら」を聴き比べられるよう、主なものを収録した動画に飛べるQRコードもついています。ぜひ聴きながら読み進めてください。

テレビ番組は多くの人の手とお金をかけて制作された貴重な記録であり作品でありながら、のちにアクセスしたくてもできなくなるものが多数です。本書の元となった番組を映像で見たいなぁ…と思って検索したら、横浜にある公益財団法人 放送番組センター/放送ライブラリー で視聴できそう!

とはいえ、遠方だとそう簡単に見に行くことはできませんし、そもそも過去にどんな番組が作られたかを知る機会自体が少ないですよね。本書のように、後日談も加えて書籍化することで、成果が半永久的に残り、多くの人の目に触れるようになるのは喜ばしいことですね。

なお、上記の放送ライブラリーでは、以前に紹介した『放射線を浴びたX年後』の元となった番組も保存公開されているようです。

「野ばら」154曲の謎

伝説のテレビ番組「童は見たり」取材記録

長沼 修 (著), 溝口 博史 (著), シュミット 村木眞寿美 (著)

音楽之友社(2025年)

テレビ・ドキュメンタリー「童は見たり~世界最大のヒット曲『野ばら』の謎を追う~」は、HBC(北海道放送)が製作し、1987年の文化庁芸術祭で最高賞の芸術作品賞を受賞した。そのプロデューサーである著者(長沼修)が、当時の取材状況や撮影秘話を改めて書き下ろし、いまだに全貌が解明されていない「野ばら」の謎に迫る、伝説のテレビ番組「童は見たり」顛末記。 出典:amazon

伝説のテレビ番組「童は見たり」取材記録

長沼 修 (著), 溝口 博史 (著), シュミット 村木眞寿美 (著)

音楽之友社(2025年)

テレビ・ドキュメンタリー「童は見たり~世界最大のヒット曲『野ばら』の謎を追う~」は、HBC(北海道放送)が製作し、1987年の文化庁芸術祭で最高賞の芸術作品賞を受賞した。そのプロデューサーである著者(長沼修)が、当時の取材状況や撮影秘話を改めて書き下ろし、いまだに全貌が解明されていない「野ばら」の謎に迫る、伝説のテレビ番組「童は見たり」顛末記。 出典:amazon

橋本 信子

大阪経済大学経営学部准教授

大阪経済大学経営学部准教授

同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。

BLOG:http://chekosan.exblog.jp/

Facebook:nobuko.hashimoto.566

⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら