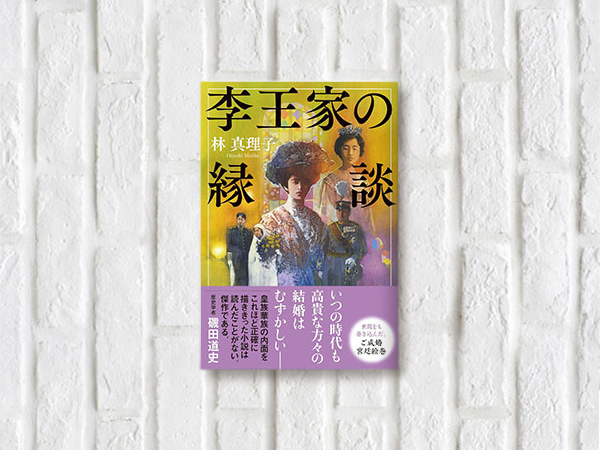

李王家の縁談(林真理子)

昭和のロイヤルファミリーの婚活

李王家の縁談

林真理子(著)

林真理子(著)

私は洋の東西を問わず、ロイヤルファミリーが好きです。

そんな私にとって『李王家の縁談』は大変興味深く読める面白い小説でした。

『李王家の縁談』の主人公は梨本伊都子。

第二次世界大戦敗戦に伴い皇籍離脱させられるまでは梨本宮妃伊都子殿下だった方です。

時代は大正時代。

伊都子は娘の方子(まさこ)を朝鮮王家に嫁がせようと画策します。

最初、伊都子は方子を東宮である裕仁殿下の妃に、と考えていました。

裕仁殿下とはのちの昭和天皇です。

ところが、皇太子妃には久邇宮良子女王(のちの香淳皇后)が内定しているとの噂を耳にし、大きく方向転換することになりました。良子女王は方子にとっていとこにあたります。

伊都子は、我が娘が皇太子殿下のお妃に選ばれないのであれば、それに準じる皇族か華族に照準を合わせることにしたのです。

ところが宮家には方子と年齢が釣り合う独身男性がいません。華族に目を向けても伊都子が納得できる相手がいませんでした。

ちょうどその当時、韓国皇帝の弟 李垠が日本にいました。彼の立場は王世子、次期皇帝です。しかも李垠は日本に留学に来ており、日本語を完璧に話すことができるのです。

実際は、すでに韓国の王は廃止され李垠が王になり民の上に立つことはありません。でも、形式上は日本の皇太子の妃となる良子と、韓国の王世子の妃になる方子は同等だと言えると伊都子は考えました。とにかく、方子が世間から「皇太子妃に選ばれなかった娘」と言われることだけは避けなくては、と考えたのでした。

娘である方子の立場に立って見ると、なんと窮屈なことでしょう。

自分の意思は全く反映されないのです。

だけど当時の日本では、子どもの結婚は親や親戚が決めるというのが珍しくなかったはず。

ましてや皇族となれば、自由恋愛などありえないこと。

家柄・格などを配慮して、釣り合う相手を選ぶというのが普通だったのかもしれません。

タイトルは『李王家の縁談』ですが、この小説には李家だけではなく、大正から昭和にかけての皇族の縁談話が描かれています。

当人の意思とは関係のない、周囲の人間関係や政治的な駆け引きの数々。

自身の結婚に対する重圧を受け葛藤するお妃候補たちはまだ10代。彼女たちの皇族としての覚悟や自負心などが丁寧に描かれていて、大変読み応えがありました。

林真理子さんは、多くの資料に基づいてこの小説を書かれたようですが、中でも梨本宮伊都子妃の日記にあたることができたのが大きかったようです。

伊都子は本当に筆まめで、10代の頃から日記を書き綴っており、それを大切に保管していました。小説のところどころに出てくる伊都子の日記文から、彼女の性格がうかがえ、主人公が小説の枠を抜け出して目の前にいるかのような気持ちになりました。歴史小説とノンフィクションの間のような感じです。

また、聞き覚えのあるお名前が何人も登場することも、小説世界に没頭できた理由の一つかもしれません。秩父宮さま、三笠宮さま、高松宮さまなど、昭和世代には馴染みがありお顔も思い出すことができます。

また、私はこの小説を読むまで、秩父宮妃勢津子殿下が会津中将 松平容保の孫、高松宮妃喜久子殿下が最後の将軍 徳川慶喜の孫であったことを知りませんでした。

会津も徳川家も、明治維新の際に「朝敵」とされていました。特に会津藩は逆賊の汚名を着せられた上に維新後、辛酸を舐めています。その会津のお殿様の孫娘が皇族に嫁ぐことは、汚名を濯ぐことになり、会津(福島県)の人たちが大変喜んだ…といったエピソードを初めて知って、歴史の巡り合わせの妙に感じ入りました。

皇族という特異な立場、しかも社会的な活動を制限されていた時代の女性たち。それぞれが抱える喜びや悲しみ、そして運命のいたずらのような流れが丁寧に描かれていて最後まで興味深く読めました。また、日本と朝鮮(当時)の複雑な政治状況が「説明」としてではなく、自然な物語の流れに溶け込んでいるのは流石だと思いました。

最後に。

この小説を読む際、女性の人権について今の尺度で見ると腹立たしいことが多いかもしれません。

ですが過去を描いた小説に現代の基準を持ち込むのは違う気がします。蛇足ですが付け加えさせていただきました。

そんな私にとって『李王家の縁談』は大変興味深く読める面白い小説でした。

『李王家の縁談』の主人公は梨本伊都子。

第二次世界大戦敗戦に伴い皇籍離脱させられるまでは梨本宮妃伊都子殿下だった方です。

時代は大正時代。

伊都子は娘の方子(まさこ)を朝鮮王家に嫁がせようと画策します。

最初、伊都子は方子を東宮である裕仁殿下の妃に、と考えていました。

裕仁殿下とはのちの昭和天皇です。

ところが、皇太子妃には久邇宮良子女王(のちの香淳皇后)が内定しているとの噂を耳にし、大きく方向転換することになりました。良子女王は方子にとっていとこにあたります。

伊都子は、我が娘が皇太子殿下のお妃に選ばれないのであれば、それに準じる皇族か華族に照準を合わせることにしたのです。

ところが宮家には方子と年齢が釣り合う独身男性がいません。華族に目を向けても伊都子が納得できる相手がいませんでした。

ちょうどその当時、韓国皇帝の弟 李垠が日本にいました。彼の立場は王世子、次期皇帝です。しかも李垠は日本に留学に来ており、日本語を完璧に話すことができるのです。

実際は、すでに韓国の王は廃止され李垠が王になり民の上に立つことはありません。でも、形式上は日本の皇太子の妃となる良子と、韓国の王世子の妃になる方子は同等だと言えると伊都子は考えました。とにかく、方子が世間から「皇太子妃に選ばれなかった娘」と言われることだけは避けなくては、と考えたのでした。

娘である方子の立場に立って見ると、なんと窮屈なことでしょう。

自分の意思は全く反映されないのです。

だけど当時の日本では、子どもの結婚は親や親戚が決めるというのが珍しくなかったはず。

ましてや皇族となれば、自由恋愛などありえないこと。

家柄・格などを配慮して、釣り合う相手を選ぶというのが普通だったのかもしれません。

タイトルは『李王家の縁談』ですが、この小説には李家だけではなく、大正から昭和にかけての皇族の縁談話が描かれています。

当人の意思とは関係のない、周囲の人間関係や政治的な駆け引きの数々。

自身の結婚に対する重圧を受け葛藤するお妃候補たちはまだ10代。彼女たちの皇族としての覚悟や自負心などが丁寧に描かれていて、大変読み応えがありました。

林真理子さんは、多くの資料に基づいてこの小説を書かれたようですが、中でも梨本宮伊都子妃の日記にあたることができたのが大きかったようです。

伊都子は本当に筆まめで、10代の頃から日記を書き綴っており、それを大切に保管していました。小説のところどころに出てくる伊都子の日記文から、彼女の性格がうかがえ、主人公が小説の枠を抜け出して目の前にいるかのような気持ちになりました。歴史小説とノンフィクションの間のような感じです。

また、聞き覚えのあるお名前が何人も登場することも、小説世界に没頭できた理由の一つかもしれません。秩父宮さま、三笠宮さま、高松宮さまなど、昭和世代には馴染みがありお顔も思い出すことができます。

また、私はこの小説を読むまで、秩父宮妃勢津子殿下が会津中将 松平容保の孫、高松宮妃喜久子殿下が最後の将軍 徳川慶喜の孫であったことを知りませんでした。

会津も徳川家も、明治維新の際に「朝敵」とされていました。特に会津藩は逆賊の汚名を着せられた上に維新後、辛酸を舐めています。その会津のお殿様の孫娘が皇族に嫁ぐことは、汚名を濯ぐことになり、会津(福島県)の人たちが大変喜んだ…といったエピソードを初めて知って、歴史の巡り合わせの妙に感じ入りました。

皇族という特異な立場、しかも社会的な活動を制限されていた時代の女性たち。それぞれが抱える喜びや悲しみ、そして運命のいたずらのような流れが丁寧に描かれていて最後まで興味深く読めました。また、日本と朝鮮(当時)の複雑な政治状況が「説明」としてではなく、自然な物語の流れに溶け込んでいるのは流石だと思いました。

最後に。

この小説を読む際、女性の人権について今の尺度で見ると腹立たしいことが多いかもしれません。

ですが過去を描いた小説に現代の基準を持ち込むのは違う気がします。蛇足ですが付け加えさせていただきました。

李王家の縁談

林真理子(著)

文藝春秋

美貌と聡明さで知られる梨本宮伊都子妃。愛娘・方子を皇太子妃にと望むが叶わず、朝鮮の王世子・李垠との縁談を思いつく。娘の幸せを願い、この結婚を成功させるべく伊都子は奔走するが…。明治から昭和にかけて波瀾の生涯を送った女性皇族の視点で、華麗な世界と高貴な者の知られざる内面を描く歴史小説。 出典:楽天

林真理子(著)

文藝春秋

美貌と聡明さで知られる梨本宮伊都子妃。愛娘・方子を皇太子妃にと望むが叶わず、朝鮮の王世子・李垠との縁談を思いつく。娘の幸せを願い、この結婚を成功させるべく伊都子は奔走するが…。明治から昭和にかけて波瀾の生涯を送った女性皇族の視点で、華麗な世界と高貴な者の知られざる内面を描く歴史小説。 出典:楽天

池田 千波留

パーソナリティ・ライター

パーソナリティ・ライター

コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。

BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」

ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

OtherBook